शनिवार, 30 जनवरी 2010

बात कितनी भी बड़ी हो, जुबां से छोटी है

गुरुवार, 28 जनवरी 2010

चुनौती गडकरी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए है!

भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी के सामने चुनौतियों का हौव्वा खड़ा करने वाले दरअसल असली चुनौती की अनदेखी कर रहे हैं। चादर के नीचे ढंकी यह चुनौती है कांग्रेस के लिए, उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए। भाजपा अध्यक्ष के रूप में गडकरी की नियुक्ति पर शंका-कुशंका प्रकट करने वाले वस्तुत: एक गहरी साजिश के शिकार बन गए। जब से ऐसी बात उछली थी कि भाजपा का नया अध्यक्ष दिल्ली की चौकड़ी से बाहर का होगा, षड्यंत्र का जाल बुना जाने लगा था। और जब निर्णायक रूप में महाराष्ट्र के नितिन गडकरी का नाम सामने आया, तब एक योजना बना कर नकारात्मक प्रचार का पिटारा खोल दिया गया- कहा गया कि दिल्ली और महाराष्ट्र में अंतर है..., अनुभवहीन हैं...., ब्राह्मण हैं...., महाराष्ट्र के बाहर पहचान नहीं..., सिर्फ संघ की पसंद हैं..., राष्ट्रीय राजनीति से सरोकार नहीं..., जूनियर हैं... आदि-आदि। ऐसे दुष्प्रचार की जनक मंडली को असल में सचाई की तनिक भी जानकारी नहीं। नकारात्मक और सनसनी पैदा करने वाली खबरों को ईजाद करनेवाले इन लोगों का निहित स्वार्थी तत्वों ने आसानी से इस्तेमाल कर लिया। अब सचाई सामने आने पर अब ये झेंप मिटाने हेतु मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। यह सच सामने आ गया कि गडकरी भाजपा संगठन की पसंद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मनोनीत नहीं। गडकरी के अध्यक्ष पद पर चयन ने ही सभी शंकाओं-कुशंकाओं को खारिज कर दिया है। विद्यार्थी परिषद के एक साधारण कार्यकर्ता से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहुंचना क्या उनकी राष्ट्रीय लोकप्रियता, पहचान, स्वीकार्यता और कुशल-सफल संगठन क्षमता को चिन्हित नहीं करता? तथ्य चीख-चीख कर इनकी पुष्टि कर रहे हैं। अफवाहें फैलाकर गडकरी के खिलाफ न केवल वातावरण तैयार करने की कोशिश की गई थी बल्कि स्वयं गडकरी को भी डराने का प्रयास था वह। कारण जान लें। अटलबिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के बाद यह कड़वा सच रेखांकित है कि अनेक बड़े राज्यों में सत्तासीन, मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी लगभग नेतृत्वहीन रही। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का यह एक दुखद पक्ष है। केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही कांग्रेस इसलिए अपनी मनमानी करती रही है कि उसे विपक्ष से अब तक कोई बड़ी चुनौती नहीं मिली थी। पिछले लोकसभा व कुछ राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अगर सफलताएं मिलीं तो उसकी लोकप्रियता के कारण नहीं, बल्कि विपक्ष, मुख्यत: भाजपा के बिखराव के कारण। अन्यथा जिस देश में शक्कर व प्याज की बढ़ी कीमतों के कारण जनता ने केंद्र सरकार उखाड़ फेंके, वही देश आज खाद्य पदार्थों, तेल, नमक, शक्कर व सब्जियों की आसमान छूती कीमतों के बावजूद अगर तटस्थ है तो विपक्ष की निष्क्रियता के कारण ही। महंगाई के मुद्दे पर जनता को आंदोलित करने में अब तक विपक्ष विफल रहा है। इनकी निष्क्रियता का लाभ कांग्रेस भरपूर उठा रही है। लेकिन, अब और नहीं! कांग्रेस को सावधान करने की जरूरत नहीं, वह अंदर ही अंदर पहले से ही बेचैन है। गडकरी के रूप में भाजपा को एक ऐसा आक्रामक अध्यक्ष मिला है, जो धूप-बरसात की परवाह किए बगैर सड़कों पर उतर जनांदोलन छेडऩे में निपुण है। विषम परिस्थितियों को झेलने के आदी गडकरी कांग्रेस को चुनौती देने को तैयार मिलेंगे- चाहे मुद्दा बढ़ी हुई कीमतों का हो, कथित सांप्रदायिकता का हो, विदेश नीति का हो, सीमा की सुरक्षा का हो, अर्थव्यवस्था का हो, या फिर विश्व समुदाय में भारत की सशक्त छवि का हो, नितिन गडकरी हर जगह मौजूद दिखेंगे। राजनीतिक भाषणबाजी से दूर गडकरी योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में विश्वास रखते हैं। कोई लफ्फाजी नहीं, काम करो और काम करने दो। आम नेताओं की तरह समय का अपव्यय कर दरबार सजाने से घृणा करने वाले गडकरी कांग्रेसी संस्कृति के सामने राष्ट्रहितकारी 'गडकरी संस्कृति' का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। कुछ लोगों को ये आकलन मात्र लफ्फाजी लग सकती है। उनसे प्रार्थना है, वे थोड़ी प्रतीक्षा करें, सच सामने आ जाएगा। कांग्रेस खेमे में बेचैनी यूं ही नहीं है। गडकरी को भयभीत करने का अभियान यूं ही नहीं चलाया गया था। आने वाले दिनों में भाजपा अध्यक्ष के रूप में गडकरी के सामने कांग्रेस नेतृत्व की कथित तेजस्विता फीकी पड़ जाएगी और तब सभी साजिशकर्ता फर्श पर चित नजर आएंगे।

जय हिंदी जय भारत

रविवार, 24 जनवरी 2010

भयंकर भूल पर भी अफसोस नहीं

इस विज्ञापन से महिला एवं बच्चों का कितना कल्याण हुआ, विज्ञापन देने वाला मंत्रालय यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी इसे अच्छी तरह जानता है. लेकिन इस विज्ञापन ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है. वायु सेना ने भी इस विज्ञापन पर आपत्ति जताई है. आखिर क्या है इस विज्ञापन में.

इस विज्ञापन में बालिकाओं की सुरक्षा, भ्रूण हत्या रोकथाम संबंधी संदेश दिए गए हैं. लेकिन ये संदेश कौन कौन से लोग दे रहे हैं उनकी सूची देखिए-

- कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी

- प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह

- केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्ण तिरथ

- क्रिकेटर कपिलदेव

- पाकिस्तान के पूर्व वायुसेनाध्यक्ष अब्दुल अहमद

वायुसेना ने इस विज्ञापन पर आपत्ति जताई, मीडिया में खूब शोर हुआ. प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत माफी मांग ली और मामले की जांच के लिए आयोग का गठन कर दिया गया लेकिन, केंद्रीय मंत्री महोदया माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, उनका कहना है कि संदेश महत्वपूर्ण है, न संदेश देने वाला. आप इन्हें समझा तो कई नहीं सकते.

कैसे कैसे लोग हम पर शासन कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग हमारी नियति नियंता हैं, भगवान ही रक्षा करे इस देश की.

बुधवार, 20 जनवरी 2010

आत्मग्लानि से बचना चाहते हैं तो नरेंद्र कोहली को पढ़िए

निवेदन- यह लेख सुप्रसिद्ध साहित्यकार नरेंद्र कोहली के गीता परिक्रमा की अविकल प्रस्तुति है. मूल लेख में एक शब्द भी बदलाव नहीं किया गया है.

पिछले दिनों अंग्रेज़ी के समाचारपत्र 'हिंदुस्तन टाइम्स' के 'इनर वायस' स्तंभ में गीता के संबंध में एक कथा पढ़ी।

एक व्यक्ति बहुत श्रद्धापूर्वक नित्यप्रति भगवद्गीता पढ़ा करता था। उसके पोते ने अपने दादा के आचरण को देख कर निर्णय किया कि वह भी प्रतिदिन गीता पढ़ेगा। काफी समय तक धैर्यपूर्वक गीता पढ़ने के पश्चात् एक दिन वह एक शिकायत लेकर अपने दादा के पास आया। बोला, ''मैं प्रतिदिन गीता पढ़ता हूं; किंतु न तो मुझे कुछ समझ में आता है और न ही उसमें से मुझे कुछ स्मरण रहता है। तो फिर गीता पढ़ने का क्या लाभ ?''

दादा के हाथ में वह टोकरी थी, जिसमें कोयले उठाए जाते थे। उन्होंने वह टोकरी अपने पोते को पकड़ा दी और कहा, ''जाओ, इस टोकरी में नदी से जल ले आओ।''

पोता जा कर नदी से जल ले आया; किंतु नदी से घर तक आते-आते सारा पानी बह गया। टोकरी खाली की खाली थी।

दादा ने कहा, ''तुम ने आने में देर कर दी। अब जाओ और पानी भर कर जल्दी लौटो।''

पोता गया और टोकरी में पानी भर कर भागता-भागता घर आया। किंतु कितनी भी जल्दी करने पर घर तक आते-आते टोकरी का सारा पानी बह गया; और टोकरी खाली हो गई।

पोते ने कहा, ''दादा जी। कोई लाभ नहीं है। टोकरी में पानी नहीं भरा जा सकता।''

दादा हंसे, ''ठीक कहते हो, टोकरी में पानी संचित नहीं किया जा सकता। किंतु टोकरी का रूप-रंग देखो। उसमें पानी भरने से कोई अंतर आया है ?''

पोते ने टोकरी देखी : कोयलों के संपर्क से वह काली हो गई थी। किंतु दो ही बार पानी लाने से उसके भीतर-बाहर से कालिमा धुल गई थी; और वह साफ-सुथरी हो गई थी ।

''गीता तुम्हारी समझ में आए न आए, स्मरण रहे न रहे; किंतु जो प्रभाव जल का टोकरी पर हुआ है, वही प्रभाव गीता का तुम्हारे मन पर होता है।''

पोता नियमित रूप से गीता पढ़ता रहा।

संयोग ही था कि मैं शास्त्री जी की 'गीता परिक्रमा' के दूसरे खंड संबंधी काम कर रहा था। यह कथा पढ़ कर मेरा ध्यान शास्त्री जी की आस्था पर गया। मैं अनुभव कर रहा था कि अनेक बार गीता पढ़ने और उसके बहुत सारे भाष्य देख जाने के पश्चात् भी वह मेरे लिए एक पुस्तक ही थी, जिसमें अनेक अनमोल सिद्धांतों और सत्यों की चर्चा थी। वह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक थी; किंतु थी एक पुस्तक ही। किंतु शास्त्री जी की आस्था का प्रभाव मेरे लिए गीता का अर्थ बदल रहा था। वह मात्र पुस्तक नहीं थी, वह स्वयं भगवान् का वक्तव्य था, उनका कथन था, मानवहित के लिए उनका संदेश था। यह प्रक्रिया कुछ ऐसी थी जैसे बचपन से रामकथा सुनते और पढ़ते आए थे। प्रत्येक रामकथा में यह उल्लेख है कि राम जी ने लंका जाने के लिए रामेश्वरम में भगवान् शिव की पूजा कर, समुद्र में एक सेतु बनवाया। उसे कहीं-कहीं नल-सेतु भी कहा गया है। स्वामी विवेकानन्द की जीवनी पढ़ते हुए और 'तोड़ो कारा तोड़ो' लिखते हुए, यह चर्चा भी पढ़ी कि उनके समय में अर्थात् आज से केवल एक शताब्दी पूर्व, रामेश्वरम जिस रियासत का अंग था, उसका नाम रामनाड अर्थात् 'राम का देश' था। तमिल नाड का वह जिला आज भी 'रामनाड' ही है। स्वामी जी रामनाड के राजा से मिले। राजा का नाम भास्कर सेतुपति था। 1960 ई. तक तो धनुषकोडि स्टेशन भी था। इतना कुछ होने पर भी कभी राम-सेतु के संबंध में वैसे विचार नहीं उठे, जैसे नासा द्वारा खींचे गए चित्र को देख कर हुए। उस चित्र को देख कर राम-सेतु एक जीवंत अस्तित्व के रूप में मन में बैठ गया। वह ऐतिहासिक निर्माण के रूप में सामने आया। जैसे ताजमहल एक भवन है, जैसे कुतुब मीनार एक मीनार है, वैसे ही रामसेतु समुद्र के बीच में बनाया गया एक सेतु है, जो रामकथा को कथा से इतिहास बना देता है। श्रीराम की कथा पौराणिक कल्पना न हो कर जीवन्त इतिहास हो जाती है। ठीक वैसे ही शास्त्री जी की गीता के प्रति आस्था, श्रीकृष्ण की वाणी को, सहस्रों वर्षों की धुंध को चीर कर जीवन्त कर देती है। इस आस्था ने मुझे संकुचित ही नहीं, लज्जित भी किया कि मैंने उस वाणी को महत्वपूर्ण मानते हुए भी उसका वह महत्व नहीं समझा, जिसकी वह अधिकारिणी है। अपनी इस धरोहर के प्रति एक प्रकार की उपेक्षा, का अपराध हम करते ही रहे हैं, कर रहे हैं। शास्त्री जी की आस्था, उनके शब्द, उनकी भंगिमा हमारी उस उपेक्षा को क्षार कर देती है। गीता का अर्थ बदल जाता है, कहना चाहिए कि गीता का कुछ और ही अर्थ प्रकाशित होने लगता है। वह अर्थ या वह आस्था पाठक को भी एक प्रकार से, एक उच्चतर धरातल पर स्थापित कर देती है। स्वामी विवेकानन्द की एक अमरीकी शिष्या ने लिखा था कि स्वामी जी के व्याख्यान के आरंभिक कुछ वाक्यों तक अपनी चेतना रहती है; और उसके पश्चात् जैसे स्वामी जी की शक्ति श्रोता की चेतना का अधिग्रण कर लेती है और अपने समकक्ष धरातल तक उठा ले जाती है। व्याख्यान के पश्चात् चाहे हमें यह स्मरण रहे न रहे कि उन्होंने क्या कहा, किंतु इतना स्पष्ट हो जाता है कि हम वह नहीं रहे, जो हम थे। हम उससे कुछ ऊपर उठ चुके हैं।

यह भी कोयले की टोकरी के धुलने जैसा ही कुछ है।

***

संयोग ही है कि इधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंभूनाथ श्रीवास्तव का वह ऐतिहासिक निर्णय आ गया, जिसमें उन्होंने गीता की चर्चा भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में की है। उसे राष्ट्रीय धर्मग्रंथ भी कहा गया है और राष्ट्रीय ग्रंथ भी। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव के विचारों को देखना आवश्यक है। अत्यंत संक्षेप में उनका उल्था इस प्रकार किया जा सकता है...

यद्यपि भारत सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दृष्टि से सदा से एक ही रहा है; और धर्म की अवधारणा से शासित होता रहा है, राज्यों की दृष्टि से वह अनेक राजाओं के अधीन रहा है। महाभारत के युद्ध में भारत के सारे ही राजा सम्मिलित हुए। यह भारत की एकता का ही प्रमाण है। युद्ध को रोकने के सारे प्रयत्नों के बाद भी धर्म और अधिकार की स्थापना के लिए युद्ध हुआ। भगवान् कृष्ण ने इसी युद्ध में मानव जाति को गीता का दान दिया।

श्रीकष्ण और गीता का महत्व इन तथ्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद बिन कासिम ( 712 ई.) और उसके पश्चाकत मुहम्मद गज़नवी, मुहम्मद गौरी, बाबर, तैमूर, अहमदशाह अब्दाली तथा अंग्रजों के आक्रमण के पश्चात् भी हिंदू समाज ने कभी स्वयं को पराजित नहीं माना और 1300 वर्षों तक स्वतंत्रता का अपना संघर्ष जारी रखा। हिंदू समाज ने इन विदेशी शासकों से सामाजिक, राजनीतिक, और धार्मिक मोर्चों पर संघर्ष किया। कृष्ण की गीता ने इस संपूर्ण देश को स्वातंत्रय संघर्ष के लिए निरंतर प्रेरित किया। इसने सारे राष्ट्र को पुन: कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग के आधार पर धर्म (न्याय) की स्थापना के लिए प्रेरित किया। उस संघर्ष में गीता सारे राष्ट्र को एकसाथ बांधने वाली शक्ति थी और आज भी वह पथप्रदर्शक है। भारतीय समाज ने 712 ई. से 1857 ई. तक इन विदेशी शासकों से राजा दाहिर, पृथ्वीराज चौहान, बहराइच के राजा सुहैलदेव, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर शिवा जी, गुरु गोविंदसिंह, रानी दुर्गावती, रानी अहल्या बाई, रानी राजमणि, रानी लक्ष्मी बाई, रानी अवंती बाई, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, मंगल पांडेय और लाखों-लाख योद्धाओं के नेतृत्व में सशस्त्र राजनीतिक युद्ध किया। उसके पश्चात् गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, वीर सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाषचंद्र बोस, सरदार भक्त सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, और महात्मा गांधी जैसे लोग भारत के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों से से आए। वे सब गीता के कर्मयोग से प्रेरित थे। इसलिए वे परिणाम की चिंता के बिना संघर्ष करते रहे।

हिंदू समाज ने यह स्वतंत्रता संग्राम सशस्त्र विरोध के अतिरिक्त सामाजिक और धार्मिक धरातल पर भी जारी रखा। वे धर्म को स्थापित करने के लिए लड़े और लड़ते रहे। इसमें संतों, बुद्धिजीवियों, चिंतकों, साहित्यकारों और दार्शनिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने हिंदू समाज को एकजुट रखा और उन्हें विदेशी मुसलमान और ईसाई आक्रमणकारियों से संघर्ष करते रहने की प्रेरणा देते रहे। गणना की जाए तो उनकी संख्या सशस्त्र योद्धाओं से कहीं अधिक निकलती है। राजनीतिक इच्छाशक्ति और सहायता के अभाव में भी वे हिंदू विरोधी शक्तियों से जूझते रहे। वे आज भी अपना संघर्ष चला रहे हैं, यद्यपि यह भी सत्य है कि आज आठ प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं।

इन 1300 वर्षों में और आज भी यह संघर्ष धर्म की स्थापना के लिए है और उसकी मूल प्रेरणा भगवद्गीता है। गीता ने धर्म की स्थापना के लिए हमें 'योग' का मंत्र दिया और यह योग तीन प्रकार का है - कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग।

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, रामप्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भक्त सिंह, सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे सहस्रों लोग गीता से उद्दीप्त हो कर स्वतंत्रता का संग्राम लड़ते रहे। महात्मा गांधी और विनोबा भावे गीता पढ़ते रहे, लोगों को पढ़ाते रहे और आजीवन उसपर चलने का प्रयत्न करते रहे।

''गीता रहस्य'' की भूमिका में लिखा है : ''स्वर्गीय श्री. बाल गंगाधर तिलक आध्यात्मिक और बौद्धिक अतिमानव थे। वे भारतीय इतिहास में एक महामानव रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वे दार्शनिक अधिक थे अथवा राजनीतिज्ञ। उनकी राजनीतिमत्ता का आधार गीता का कर्मयोग ही था। उन्होंने अपने जीवन में जिन नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार किया, वे गीता द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। वस्तुत: गीता के सिद्धांत ही उनके जीवन के प्रकाशस्तंभ रहे हैं। यदि इस बात की तुलना की जाए कि जो कुछ उन्होंने भारत के लिए किया और जो कुछ उन्होंने 'गीता रहस्य' में स्थापित किया, तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनकी कथनी और करनी में भेद नहीं था। जो कुछ 'गीता रहस्य' में स्थापित किया, उसी का आचरण अपने जीवन में किया। उनकी राजनीतिक गतिविधि उनके सार्वभौमिक लोकमंगल का ही कार्यान्वयन था, जो कि उनके अनुसार गीता द्वारा कर्म-योग के रूप में प्रचारित किया गया है। वे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के युग में एक महर्षि थे।

गीता के उपदेश को किसी एक चिंतक अथवा चिंतकों की एक परंपरा ने सोच कर किसी तात्विक आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। यह उस परंपरा के परिणाम स्वरूप स्थापित किया गया है, जो मानव जाति के आध्यात्मिक जीवन से उत्पन्न हुई है। यह एक ऐसे समर्थ द्रष्टा के द्वारा प्रतिपादित की गई है, जो न केवल सत्य को उसके अनेक पक्षों और आयामों में देखता है, वरन् उसकी रक्षणात्मक शक्ति में विश्वास भी करता है। यह हिंदुओं के किसी पंथ का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वरन् समग्र हिंदू चिंतन को प्रस्तुत करती है। केवल हिंदू धर्म को ही नहीं, वरन् देश-कालातीत सार्वभौमिक धर्म को, उसके संश्लेशण को सारे संतों की सर्जनात्मक साक्षी के साथ स्वीकार करती है। गीता में प्रस्तुत किया गया अस्तित्व का स्वरूप, सार्वकालिक आदर्शों की मूल्य-व्यवस्था और संदेश, सृष्टि के रहस्यों को बुद्धि और तर्क से प्रकाशित करने की विधि, हमें वह आधार प्रदान करती है, जिसके संज्ञान से बुद्धि और आत्मा का सामंजस्य होता है। यह सामंजस्य, सभ्यता के विकास से एक हो गए विश्व के सह-अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

गीता में स्थान-सापेक्ष और सामयिक सामग्री बहुत कम है। इसका प्रतिपाद्य अतिगंभीर, सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। और जो सामयिक और स्थानीय है, उसे भी बड़ी सुविधा से सार्वभौम बनाया जा सकता है। गीता किसी एक पंथ का ग्रंथ नहीं है। वह किसी एक चिंतन धारा द्वारा प्रसूत नहीं है। कृष्ण का संदेश है कि सारे मार्ग मुझ तक ही आते हैं।...

न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव ने बहुत विस्तार से गंभीरतापूर्वक इस विषय को सप्रमाण प्रस्तुत किया है। यह एक गंभीर विषय है, जिसपर हम सब को विचार करना चाहिए। जो ग्रंथ पांच सहस्र वर्षों से इस देश शरीर में रक्त के समान बह रहा है और उसे हर प्रकार की ऊर्जा प्रदान कर रहा है, जो ग्रंथ इस देश का मस्तिष्क कहा जा सकता है, जो इस देश के अद्वैत सिद्धांत के समान सबको समान मानता है। सबको समान अधिकार, अपनी रुचि के अनुसार धार्मिक विश्वास और धर्म की स्थापना का आग्रह - गीता की ये विशेषताएं, उसे सर्वाधिक जनवादी और जनतांत्रिक ग्रंथ बना देती हैं। हमें उसको इन सारे पक्षों से देखना और समझना चाहिए।

***

मेरा ध्यान इस ओर भी गया कि इतने गंभीर और गहन विषय के होते हुए भी शास्त्री जी का विनोद बीच-बीच में अपना सिर उठाता ही रहता है। वे अपने स्वभाव के अनुसार सहज रहते हैं और पाठक को भी सहज बनाए रखते हैं। किंतु उनके विनोद में भी कहीं अविनय का भाव नहीं आता।

वे इतने विनीत थे कि 'विनय' के उपमान ही हो गए। मैं स्वयं को अभद्र, उद्दंड अथवा अशिष्ट नहीं मानता। मानता हूं कि मुझ में भी आवश्यक विनय पर्याप्त मात्रा में है। कुछ लोग व्यक्तिगत संबंधों के कारण मुझे उद्दंड मानते हैं तो मानें। किंतु जब मेरी पत्नी ने मुझ से यह पूछा कि क्या मैं शास्त्री जी के समान विनीत हूं, तो मैं मौन रह गया। उनकी विनय के सामने मैं नतमस्तक हूं; किंतु फिर भी जब वे अपनी आस्थाओं के विरुद्ध घोषणाएं पढ़ते और सुनते हैं तो विनोद में ही सही; किंतु तीखा विरोध करते हैं : '' नीत्शे ने कहा, 'ईश्वर मर गया। परमात्मा मर गया।' '' अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शास्त्री जी पूछते हैं, ''अरे भैया, तुमने उसकी लाश देखी ? पोस्टमार्टम कर के बताया कि यह परमात्मा ही था कि किसी और को तुम परमात्मा समझ कर, मृत घोषित कर रहे हो ? किसी के मारे परमात्मा मरता नहीं। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।''

इसी प्रकार वे कहते हैं ''समस्त प्राणियों के भीतर प्रभु हैं। तो क्या प्रभु एक गेंद हैं, जिन्हें एक थैली के भीतर रख दिया गया है।'' यह परिहास यह समझाने के लिए है कि ईश्वर की व्याप्ति का क्या अर्थ है। वे ऐसा उदाहरण देते हैं, जिसे हम न भूल पाएं और अप्रभावित हुए बिना भी न रहें। ईश्वर सारी सृष्टि में व्याप्त है, तो ''जो कपड़ा हम पहनते हैं, उसी को हम धोते हैं पीट-पीट कर। उस कपड़े में भी राम जी हैं।'' इस वाक्य के स्मृति में आते ही कपड़ा धोते हुए हमारे हाथों में एक प्रकार की मृदुलता आ जाएगी। मन में स्नेह जाग उठेगा। इसी प्रकार वे एक गंभीर बात को विनोदी ढंग से कह रहे हैं : ''ऋषि तो वही है, जो अपनी बात कहे। सबने अलग-अलग बातें कही हैं।'' यह विनोद है; किंतु एक बड़े सत्य को व्यक्त करता है कि ऋषि अथवा बुद्धिजीवी, मौलिक बात कहता है। किसी का अनुकरण मात्र नहीं करता। इसलिए प्राय: वह किसी से सहमत नहीं होता।

***

उनके प्रवचनों को पढ़ कर शास्त्री जी की कुछ विशेषताएं ध्यान में आती हैं। जहां जो विषय आ जाए, वे केवल उसका स्पष्टीकरण ही नहीं करते, उसके संबंध में जो सामग्री जहां कहीं भी मिलती है, उसे वहां एकत्रित कर देते हैं। 'निमित्त' का प्रसंग आया तो रामचरितमानस में ही नहीं, सारे भक्त कवियों में जहां-जहां 'निमित्त' की चर्चा है, वह सारी चर्चा शास्त्री जी ने अपने श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत कर दी। मैं इसे महाभारत की शैली मानता हूं। महाभारतकार को भी किसी विषय पर कुछ कहना होता है तो वह कथा को वहीं रोक कर उस विष्ाय का सारा ज्ञान एकत्रित कर देता है। यही कारण है कि महाभारत में 'श्रीमद्भगवद्गीता' 'अनुगीता' और 'विदुर नीति' जैसे ग्रंथ तैयार हो गए। युद्ध की समाप्ति पर पांडव अपने पितामह के पास गए और धर्मराज ने राजनीति संबंधी कुछ प्रश्न पूछे तो एक विराट ग्रंथ ही तैयार हो गया। व्यास इस बात से चिंतित नहीं होते कि धर्मराज सम्राट भी रह चुके हैं, उन्हें छोटी-छोटी बातें क्यों बताई जाएं, या फिर पितामह गंभीर रूप से घायल हैं, अपनी उस शारीरिक पीड़ा में वे इतना सब कैसे बताएंगे और क्या बताना चाहेंगे। उन्हें अपने समय तक का सारा राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत करना है। अवसर मिलते ही उन्होंने वह कर दिया।

शास्त्री जी व्याकरण की दृष्टि से भी अर्थ को परखते हैं। रसों और छंदों की ओर भी उनका ध्यान जाता है। उन्होंने बीभत्स रस और करुण रस इत्यादि की चर्चा भी यथास्थान कर दी है। वस्तुत: गीता एक विराट काव्य का अंग है; और स्वयं भी 'गीता' है। वह भगवान् द्वारा गाई गई है। अत: उसमें काव्य और संगीत तत्व का होना अनिवार्य है। तो शास्त्री जी उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते थे।

***

'गीता-परिक्रमा' के इस खंड में श्रीमद्भगवद्गीता के सातवें से बारहवें अध्याय तक की सामग्री पर शास्त्री जी के प्रवचनों का संकलन है। सप्तम अध्याय है 'ज्ञान-विज्ञान योग'। किंतु शास्त्री जी ने अपने प्रवचनों के शीर्षक वे ही नहीं रखे हैं, जो गीता के अध्यायों के शीर्षक हैं। वे उसका सार निकाल कर, मूल प्रतिपाद्य को ही शीर्षक के रूप में स्वीकार करते हैं, ताकि वह शास्त्रीय शब्दावली से भिन्न होकर, पाठक और श्रोता के अपने शब्द-भंडार और अनुभव संसार के अंग के रूप में चित्रित हो और उसे समझने में कोई कठिनाई न हो।

इसी नीति के अंतर्गत पहले प्रवचन को 'माया और उसके पार जाने के साधन' कहा गया। इसी से प्रश्न उठता है कि माया क्या है ? यदि माया को जानना है तो फिर उसके स्वामी को भी जानना होगा। इसी से हम एक प्रकार से सृष्टि के मूल रहस्यों-संबंधी प्रश्नों के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ब्रह्म का स्वरूप क्या है ? वह जब प्रकट होता है तो उसका रूप क्या है ? और उसके प्रकट होने की प्रक्रिया का रूप क्या है ?

इन प्रश्नों के उत्तरों के संदर्भ में ही भगवान् ने अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों के विषय में कहूंगा। ज्ञान ओर विज्ञान को स्पष्ट करते हुए शास्त्री जी ने अनेक बातों की ओर हमारा ध्यान खींचा है।

क. जो कुछ हमने जाना है, वह विज्ञान है; और वह हमारे आचरण में उतर आए, वह ज्ञान है।

ख. उस 'एक' के अनेक होने की प्रक्रिया को जान लेना विज्ञान है; और इस सृष्टि के असंख्य नाम-रूपों के भीतर एक ही तत्व विद्यमान है, इसका बोध हो जाना ज्ञान है।

ग. वह जो त्रिगुणातीत है, सर्वव्यापी है, वह कैसे अनेक हो गया। उस एक तत्व का अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना ही ज्ञान-विज्ञान है। साक्षात् अनुभव कर लेना।

ज्ञान परमात्मा का बोध है। अद्वैत सत्ता, जो सत् है चित् है, आनन्द है, अद्वै है, उसका बोध - यह तो है ज्ञान। वही सत्ता बहु हो गई है, अनेक रूपों में उसी की अभिव्यक्ति है, और ये सब उसी भगवान् के ही रूप हैं - यह है, विज्ञान।

इसी संदर्भ में उन्होंने अत्यंत विस्तार से स्पष्ट किया है कि अधिष्ठान का ज्ञान होने पर, उस पर आश्रित सबका ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म इस प्रकृति का निमित्तोपादान कारण है। वही स्वयं को सृष्टि, प्रकृति अथवा माया के रूप में प्रकट करता है। सांख्य दर्शन और अद्वैत में प्रकृति और पुरुष (ब्रह्म) का संबंध एक जैसा नहीं है। गीता अद्वैत दर्शन के अनुरूप प्रकृति को ब्रह्म के अधीन मानती है। वस्तुत: ब्रह्म स्वयं ही प्रकृति के रूप में प्रकट होते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानन्द से कहा था, ''तू जिसे ब्रह्म कहता है, उसे ही मैं मां कहता हूं। जब वह निष्क्रिय है तो ब्रह्म है और सक्रिय है तो माता प्रकृति है।'' इस रूप में परमात्मा जब अज्ञान का विषय बनता है तो सृष्टि हो जाता है। सारी व्याधियों की जड़ है - मोह। उस मोह को जीतना होगा। मोह को वही जीत सकता है, जो ईश्वर को प्राप्त कर ले। ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जाए ? अपने बल पर अथवा ईश्वर के आश्रय में, उनकी शरण में जाकर। अपने बल पर जीतना कठिन है। उनकी शरण में ही जाना होगा। उसी को भक्ति कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मेरा सबसे प्रिय भक्त वह है, जिसने अपनी अंतरात्मा मुझे दे दी है। वह कैसे होगा। भगवान् कहते हैं : अपना प्रेम मुझे दो। अपनी आसक्ति मुझे दो। अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दो।

मुझे स्वामी विवेकानन्द की एक उक्ति स्मरण हो आती है। उन्होंने कहा था कि केवल किसी सिद्धांत, व्यक्ति अथवा ग्रंथ पर आस्था प्रकट कर देना ही हिंदुत्व नहीं है। हिंदू वह है, जो निरंतर ईश्वर की खोज करता है, उन्हें जानने का प्रयत्न करता है, उनके निकट जाने का प्रयत्न करता है और अंतत: उनमें समा जाता है। इस रूप में तपस्या अथवा भक्ति क्या है ? जिस ब्रह्म से यह जीवात्मा पृथक् हुआ है, वापस उसी के पास पहुंचना और उस अलगाव को समाप्त करना ही भक्ति भी है और मुक्ति भी।

दूसरा प्रवचन ''शरणागतों (भक्तों) की कोटियां'', पहली स्थापना तो यह करता है कि भक्ति और शरणागति में कोई अंतर नहीं है। भगवान् की शरण में जाना ही भक्ति है; और बिना उनकी शरण में जाए, भक्ति हो नहीं सकती। गीता में चार प्रकार के भक्तों की चर्चा है :

पहली कोटि में आर्त भक्त आते हैं। वे अपना दुख दूर करने के लिए प्रभु के सम्मुख रोते और गिड़गिडाते हैं। यह सकाम भक्ति है; स्वार्थ-सिद्धि के लिए ईश्वर के सम्मुख याचक के रूप में प्रस्तुत होना। यह श्रेष्ट भक्ति नहीं मानी जा सकती। विनोबा भावे ने कहा है कि याचना अनुचित है; किंतु संतोष यही है कि वह भक्त ईश्वर से याचना कर रहा है, किसी और से नहीं। आज याचना के लिए प्रभु के सम्मुख जाता है, कल बिना याचना के भी जाएगा।

किंतु ऐसे भक्त भी हैं, जो ईश्वर के दर्शनों के लिए रोते-तड़पते हैं। गोपिकाएं और मीरा, ऐसे ही भक्त हैं। वे आर्त हैं किंतु उनकी भक्ति निष्काम है। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्त भक्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को एक कथा सुनाया करते थे:

एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, ''गुरु जी ईश्वर के दर्शन कब होते हैं ?''

गुरु ने कहा, चलो बताता हूं। वे उसे एक सरोवर के तट पर ले आए। आदेश दिया कि वह स्नान के लिए, सरोवर में उतर जाए। शिष्य सरोवर में कूद गया। गुरु भी साथ-साथ आ गए। अकस्मात् ही उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ कर उसे पानी में डुबो दिया। शिष्य ने बहुत परिश्रम कर अपने सिर को जल से ऊपर उठाया। गुरु ने पुन: उसकी गर्दन को जल में डुबो दिया। इस बार शिष्य सांस लेने के लिए तड़प उठा। उसने गुरु को जोर का धक्का देकर स्वयं को उनसे मुक्त कर लिया ओर जल से बाहर आ गया। श्वास ठीक हुआ तो उसने क्रुद्ध स्वर में गुरु से पुछा, ''यह आप क्या कर रहे थे ? मुझे मार डालना चाहते थे ?''

''क्यों क्या हो गया ?'' गुरु ने शांत भाव से पूछा।

''श्वास के बिना मेरे प्राण निकल रहे थे।''

गुरु हंसे, ''जिस क्षण ईश्वर के विरह में इसी प्रकार तुम्हारे प्राण निकलने लगेंगे, उसी क्षण ईश्वर तुम्हें दर्शन दे देंगे।''

यह आर्त भक्त की ईश्वर के विरह में तड़पने की चरम सीमा है।

दूसरी कोटि 'जिज्ञासु' भक्त की है। वह भगवान् के विषय में जानना चाहता है। अधिक से अधिक जानना चाहता है। उसे जानने के लिए तड़प रहा है। उसे जानने के लिए आकाश पाताल एक कर रहा है। वह पूछता है, तो उनके विषय में, खोजता है तो उनको, निकट जाना चाहता है, तो उनके। वह जिज्ञासु है।

तीसरी कोटि अर्थार्थी भक्त की है। ऐसा भक्त अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, विभिन्न देवताओं की पूजा, आराधना करता है। यह भी सकाम भक्ति है। आर्त से भिन्न है। आर्त कष्ट में है, केवल अपने कष्ट से मुक्ति चाहता है; किंतु आवश्यक नहीं कि अर्थार्थी भी कष्ट में हो। वह ऐश्वर्य में रह कर भी अर्थार्थी हो सकता है। जितनी सांसारिक सुख-संपत्ति उसके पास है, वह उससे भी अधिक चाहता है; इसलिए वह विभिन्न देवताओं के द्वार पर माथा टेक कर उनसे याचना करता है। भगवान् किसी भक्त की देवताओं के प्रति श्रद्धा को खंडित नहीं करते।

चौथा वर्ग ज्ञानी भक्तों का है। वे ईश्वर को जान चुके हैं। सांसारकि भोगों की निस्सारता से उनका परिचय हो चुका है। जो सारी कामनाओं को लांघ कर, सारा ज्ञान प्राप्त कर, भगवान् से प्रेम करते हैं, वे ज्ञानी भक्त हैं। वे पूर्णत: निष्काम भक्त हैं। शास्त्री जी ने अपने गुरु स्वामी अखंडानंद से सुनी एक कथा का उल्लेख किया है। भगवान् ने 'आह' का निर्माण किया। वह सुंदर और आकर्षक थी; किंतु वह जिसके पास भी गई, उसने उससे विवाह करने से मना कर दिया। वह अत्यंत दुखी हो कर भगवान् के पास आई और बोली, ''यदि मुझे कुंवारी ही रखना था तो मेरा निर्माण ही क्यों किया ?'' भगवान् ने उसके पहले 'च' जोड़ दिया। वह 'आह' से 'चाह' हो गई और उसे पाने वालों की भीड़ जमा हो गई।

निष्काम और सकाम कर्म के संदर्भ में यह कथा बहुत महत्वपूर्ण है। सकाम कर्म ऊपर से 'चाह' के समान आकर्षक है; किंतु उसकी मूल प्रकृति 'आह' की ही है। कामना अंतत: कष्ट की ओर ही ले जाती है।

इस प्रकार भगवान् के भक्तों अथवा शरणागतों की चार श्रेणियां हैं; किंतु उनमें पूर्णत: निष्काम तो ज्ञानी भक्त ही है। आर्त और जिज्ञासु भक्त भी निष्काम हो सकते हैं, यदि वे केवल भगवान् को ही चाहते हों, केवल ईश्वर की खोज में ही निकले हों।

जीवात्मा, परमात्मा से पृथक् हो कर प्रकृति की माया में फंस गया है। वह आत्मा जो स्वयं आनन्दस्वरूपा है, माया के जाल में फंस कर अपने स्वरूप को भूल कर, दुख उठा रही है। उन दुखों से मुक्त होने का एक ही मार्ग है कि वह वापस प्रभु के पास जा पहुंचे। उसके लिए आवश्यक है कि वह माया का जाल काट दे। उसका एकमात्र मार्ग ईश्वर की भक्ति है। तब प्रश्न उठता है कि जीव तो ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, किंतु क्या प्रभु उपलब्ध भी हैं ?

'गीता परिक्रमा' का चौथा प्रवचन है, ''प्रभु सुलभ हैं।'' हमारे आस-पास ऐसे अनेक लोग मिल जाते हैं, जो यह कहते हैं, कि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते। वे ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। और शास्त्री जी गीता के आधार पर कह रहे हैं कि प्रभु का अस्तित्व ही नहीं है, वे सुलभ भी हैं। हम चाहें तो उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं कृष्ण बता रहे हैं कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पहला मंत्र है, '' माम् अनुस्मर।'' प्राय: भाष्यों में अनुस्मर का अर्थ स्मरण करना ही किया गया है। कृष्ण कहते हैं, ''मुझे स्मरण कर।'' किंतु शास्त्री जी ने स्मरण और अनुस्मरण में एक सार्थक अंतर किया है। स्मरण का अर्थ तो स्पष्ट ही है, फिर उसके पहले ''अनु'' जोड़ने की सार्थकता क्या है ? शस्त्री जी ने इसका अत्यंत सुंदर स्पष्टीकरण किया है। पहले कोई स्मरण करता है, फिर अनुस्मरण किया जाता है। शास्त्री जी कहते हैं कि पहले परमात्मा जीव को स्मरण करता है, इसलिए श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरा अनुस्मरण करो। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम उसे सुनो और मेरी पुकार का उत्तर दो। परमात्मा प्रतिक्षण आत्मा को पुकार रहा है; और आत्मा अपने मोह में लिपटी उस पुकार को सुन नहीं पा रही है। हम किसी को पुकारते हैं और वह हमारी नहीं सुनता तो हम उसे अशिष्ट और अभद्र मानकर उससे रुष्ट हो जाते हैं। किंतु कृष्ण अनंत काल से हमें पुकार रहे हैं। और हम हैं कि अपने जन्म जन्मांतरों में भी उनकी पुकार को अनसुना करते जाते हैं। फिर भी कृष्ण निराश नहीं हैं। प्रभु में निराशा का तत्व ही नहीं है। वे हमारी इस उपेक्षा की ओर ध्यान नहीं देते। वे कह रहे हैं, उस पुकार को सुनो ही नहीं, उसका उत्तर भी दो। तभी तो प्रभु से संवाद स्थापित हो पाएगा। जितना संवाद स्थापित होगा, उतना ही संबंध घनिष्ठ होगा; और अंतत: प्रेम सघन होगा, इस सीमा तक कि आत्मा परमात्मा में समा जाएगी।

नरेन्द्रनाथ दत्त दक्षिणेश्वर जाया करते थे और रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु भी मानते थे किंतु अभी ब्राह्म समाज के प्रभाव में थे। अत: मूर्ति पूजा को स्वीकार तो नहीं ही करते थे, प्रतिमा को पुत्तलिका कहा करते थे। उनके कष्टों को देख कर प्राय: रामकृष्ण परमहंस प्राय: उन्हें मां काली के मंदिर में जाने को कहा करते थे। एक दिन यहां तक कह बैठे कि तू मां के राज्य में रहता है और उन्हें मानता नहीं है, तो कष्ट तो पाएगा ही। नरेन्द्रनाथ दत्त बोले, यह नहीं कि मैं मां को मानता नहीं, मैं उनको जानता ही नहीं हूं। तो रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, तो जा जानने का प्रयत्न कर। जान-पहचान बढ़ा।

यही जान-पहचान हमें प्रभु से बढ़ानी है। और गीता ने उसका पहला सूत्र दिया है, ''माम अनुस्मर।'' दूसरा सूत्र है, ''मय्यर्पितमनोबुद्धि।'' अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर। मन और बुद्धि प्रभु को अर्पित करने का एक अर्थ समर्पण भी है; किंतु दूसरा स्पष्ट अर्थ है कि मन और बुद्धि कहीं और हों तो प्रभु से जान-पहचान कैसे होगी। शायद इसीलिए तब रामकृष्ण परमहंस से उनके शिष्यों ने कहा कि अपने रोग से मुक्त होने के लिए वे अपना ध्यान अपने कंठ के फोड़े पर केन्द्रित करें तो ठाकुर ने उत्तर दिया था कि जो मन ईश्वर को समर्पित कर चुका, उसे अपने रोग को समर्पित कैसे करूं। इसके विपरीत सांसारिक जन अपना मन और बुद्धि इंद्रिय भोग को समर्पित किए हुए हैं, वे उसे वहां से लौटा कर ईश्वर तक कैसे लाएं। डोंगरे जी महाराज 'इंद्रिय सुख' शब्द का प्रयोग नहीं करते। वे उसे 'इंद्रिय त्रास' कहते हैं। इंद्रियां हमें त्रस्त करती हैं तो हम उनका चारा ढूंढने निकलते हैं। इंद्रियों को उनका चारा मिलता है, वे प्रसन्न होती हैं तो हम मान लेते हैं कि इंद्रियां हमें सुख दे रही हैं। यहां कृष्ण कह रहे हैं कि अपने मन और अपनी बुद्धि को अपनी इंद्रियों के पंजे से मुक्त कर और मुझे समर्पित कर। यह तभी संभव होगा, जब हम बार-बार उनका अनुस्मरण करेंगे। जिस आत्मा ने परमात्मा की पुकार सुन ली, उसे फिर न अपने वस्त्रों का बोध रहा, न अपने शरीर का। उसने घनानन्द के समान ईरानी सिपाही के 'ज़र, ज़र, ज़र' (सोना, सोना, सोना) को पलट दिया और 'रज, रज, रज' (धूल ,धूल, धूल) कह उठा।

इस अनुस्मरण में एकाग्रता है। विक्षिप्त मन से तो कोई सांसारिक कार्य भी नहीं हो पाता, ईश्वर प्राप्ति कहां से होगी। इसलिए पूरे मन से उनका विश्वास करना होगा। उनपर निर्भर रहना होगा। प्राय: ऐसा नहीं होता। हम कहते तो हैं कि हम प्रभु की शरण में हैं किंतु विश्वास हमें अपने और अपने संबंधियों के बल का ही होता है। एक बार स्वामी विवेकानन्द ने अपने भक्तों से कहा कि बहुत कम लोग ईश्वर को मानते हैं। उनके भक्तों ने प्रबल प्रतिवाद किया कि सत्य यह नहीं है। प्रत्येक मंदिर, तीर्थ और दूसरे धर्मस्थल भक्तों से भरे रहते हैं, तो फिर स्वामी जी के ऐसा कहने का कारण क्या है। स्वामी जी ने कहा, ''यदि एक बार अपने मन में ईश्वर को बैठा लोगे, तो फिर झूठ बोल सकोगे क्या ? रिश्वत दे सकोगे, ले सकोगे ? चोरी कर सकोगे ? परस्त्री पर वासना भरी दृष्टि डाल सकोगे ? नहीं, ऐसा नहीं कर सकोगे। इसलिए जब तक कोई ऐसा करता है, तब तक यही समझो कि वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता।

शास्त्री जी गीता के आधार पर यही कह रहे हैं कि पूरे तन मन से, पूरी एकाग्रता से, समग्रता से, पूर्णता से ईश्वर की शरण में जाओ।

मुझे अपने एक पुराने परिचित का स्मरण हो आ रहा है। वे दार्शनिक थे या नहीं, दर्शन शास्त्र के आचार्य थे। भारत, इंग्लैंड और अमरीका में पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र विभाग के अध्यक्ष थे। गीता पर मुझ से चर्चा करते हुए, उन्होंने कहा था कि गीता में है क्या ? एक अहंकारी मनुष्य कह रहा है कि सब कुछ छोड़ कर मेरी शरण में आ जाओ।

यह उनका दृष्टिकोण था। उनकी समझ थी। और मुझे भगवान् कृष्ण की वे उक्तियां स्मरण हो आ रही थीं, जहां उन्होंने कहा है, कि सामान्य जन मुझे इस शरीर में देख कर पहचान नहीं पाते। वे मुझ वासुदेव को साधारण मनुष्य ही मानते हैं।

ठीक कह रहे हैं कृष्ण। दर्शनशास्त्र के वे वामपंथी पंडित उन्हें अपने जैसा पार्टीबंद, संगठन खड़ा करने वाला, अपनी पार्टी की सदस्यता बेचने वाला, अपना नेतृत्व खड़ा करने वाला व्यक्ति ही समझ रहे हैं। वे जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा के स्तर का अंतर नहीं पहचान पाते, या पहचानना नहीं चाहते। और मैं तब से अपने मस्तिष्क में एक प्रश्न लिए घूम रहा हूं कि पूजा, प्रार्थना, अर्चना, उपासना हम करते हैं, तपस्या हम करते हैं, माथा हम टेकते हैं, तीर्थ-यात्रा कर अपने जूतों के तलुवे हम घिसते हैं, चढ़ावा हम चढ़ाते हैं। आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि हमारे चढ़ावे का लोभ है प्रभु को। उससे वह अधिक धनी हो जाता है। वह हम से मांगता है। हमारे चढ़ावे से प्रसन्न होकर वह पक्षपात करने लगता है। हम तो जानते हैं कि सब कुछ उसका ही है। हम उसके नाम का जप एक लाख बार कर लें तो क्या उसका यश फैल जाएगा। उसे नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा ? वह अमर हो जाएगा ?

हम जो कुछ करते हैं, अपने लिए करते हैं, या उसके के लिए करते हैं ? और उसे स्मरण कर, उसके नाम पर तपस्या कर, हम स्वयं को स्वच्छ करते हैं, या उसकी पार्टी की सीटें बढ़ाते हैं। हमें यह सोचना होगा, भवसागर में हम फंसे हैं, या वह फंसा है। जन्म-मरण का चक्कर हमारे लिए कष्टकारी है, या उसके लिए। कर्मबंधन में हम बंधे हैं, या वह बंधा है। हम उसे कुछ दे सकते हैं, या वह हमें कुछ दे सकता है ? लेना हम को है या उसे ?

अर्जुन के माध्यम से गीता सुधी भोक्ता के लिए कही गई। हमारे लिए कही गई है। हमारी सहायता के लिए, हमें मार्ग दिखाने के लिए। हम कुरुक्षेत्र में खड़े नहीं हैं; किंतु जीवन के कुरुक्षेत्र में अवश्य खड़े हैं। शास्त्री जी ने दो पंक्तियां उद्धृत की हैं :

''सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध।

चाहे राजा राम हों, चाहे गौतम बुद्ध।।''

प्रभु के आश्रय में जाने के अनेक मार्ग हैं। भक्ति की भी चर्चा है, कर्म की भी और ज्ञान की भी। इन सबको कृष्ण ने योग की सीमा तक पहुंचा दिया है। वे भक्ति और योग में न अंतर मानते हैं, न विरोध। बात केवल एकाग्रता की है। वह एकाग्रता, भाव से हो, कर्म से हो, ध्यान से हो।

''बनै तो रघुबर से बने, कै बिगरै भरपूर।

तुलसी बने जो और तें, ता बनिबे सिर धूर।।''

इसलिए शास्त्री जी अपने अगले प्रवचन के शीर्षक के रूप में हमें परामर्श दे रहे हैं, ''अपना मार्ग चुनिए।''

सामान्यत: भारतीय-अभारतीय सभी धर्मों में कुछ लोक-मान्यताएं हैं, जो जीवन से अधिक मृत्यूपरांत काल के संबंध में हैं। देहांत के पश्चात् मनुष्य की आत्मा कहां जाती है ? इस प्रश्न के उत्तर में एक से एक सुखद और एक से बढ़कर एक कष्टदायक लोकों की कल्पना की गई है। अधिकांश लोग धर्म पर चलना चाहते हैं, ताकि वे इस लोक में सुखी रह सकें और मृत्यु के पश्चात् वे स्वर्ग जैसे किसी लोक में सुख भोग सकें। इसी संदर्भ में शास्त्री जी ने गोस्वामी तुलसीदास का एक दोहा उद्धृत किया है :

को जाने को जमपुर जइहै, को सुरपुर परधाम को।

तुलसिहि बहुत भलो लागत है, जगजीवन रामगुलाम को।।

इस दोहे से हम यह भाव भी ग्रहण कर सकते हैं कि तुलसी मृत्यूपरांत विभिन्न लोकों के प्रति यह कह कर अविश्वास प्रकट कर रहे हैं ''को जाने''; और दूसरी ओर यह भाव भी हो सकता है कि तुलसी ने राम की भक्ति को इस प्रकार आत्मसात् किया है कि अब उनको किसी अन्य लोक, चाहे वह स्वर्ग ही क्यों न हो, की चिंता ही नहीं है। यह शरणागति, भक्ति या नित्ययुक्तता उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ऐसी अनन्यता की ही कामना भक्त करता है। यही भक्ति का चरम आदर्श है। शास्त्री जी ने इसी संदर्भ में दो और पंक्तियां उद्धृत की हैं :

''तभी सफल आराधन होता, जब आराधक अपना रूप।

धीरे धीरे तजता जाता, बन जाता आराध्य स्वरूप।।''

यह स्वामी विवेकानन्द द्वारा की गई हिंदू धर्म की परिभाषा के अत्यंत निकट ही नहीं, वही है। जो उसमें लय हो जाता है अथवा आत्मसाक्षात्कार कर लेता है, उसके लिए फिर दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रह जाती। शास्त्री जी ने कहा है, ''जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, उसके लिए दूसरी कोई सत्ता नहीं रह जाती। अनन्यता के होते ही शेष सारी सत्ताओं का लोप हो जाता है। यह अनन्या भक्ति तभी सिद्ध होती है।'' अद्वैत वेदांत मानता है कि अस्तित्व केवल ब्रह्म का ही है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि ''वे ही सब कुछ हुए हैं।'' दत्तात्रेय ने अवधूत गीता में कहा है :

''सबकुछ आत्मा ही है। भेदाभेद विद्यमान नहीं हैं। मैं कैसे कह सकता हूं कि इसका अस्तित्व है, इसका नहीं है। मैं विस्मय से भरा हुआ हूं।'' 4/1 अवधूत गीता।

''संपूर्ण अद्वैत का सार यह ज्ञान-विज्ञान है कि मैं स्वभाव से ही निराकार, सर्वव्यापी आत्मा हूं।'' 5/1 वही

''इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि मैं वह परमात्मा हूं, जो सबकी निर्मल और शुद्ध आत्मा है - आकाश के समान।'' 6/1 वही

वस्तुत: मैं अव्यय, अनन्त, शुद्ध विज्ञान-विग्रह हूं।'' 7/1 वही

'' मैं, केवल अकेला मैं ही, यह सब कुछ हूं आकाश और उसके परे। मैं आत्मा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में कैसे देख सकता हूं।'' 10/1 वही

स्वामी विवेकानन्द ने भी सहस्रद्वीपोद्यान में अपने शिष्यों से कहा था कि आंख सबको देख सकती है किंतु स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती। इसलिए ब्रह्म को देख पाना संभव नहीं है।

तो गीता में ईश्वर तक जाने के दो मार्ग स्पष्ट हैं : पहला शुक्ल मार्ग और दूसरा कृष्ण मार्ग। उनके बहुत सारे लक्षण हैं। लोगों ने उसकी बहुत काल गणना की है; किंतु शास्त्री जी ने उन्हें स्पष्ट रूप से शुद्ध भक्ति का मार्ग और दूसरा भोग का मार्ग माना है। भक्ति का मार्ग शुक्त मार्ग है; और भोग का मार्ग कृष्ण मार्ग है। इन दो मार्गों की चर्चा एक लंबी यात्रा के समान है। मार्ग में बहुत सारे सहायक और कठिनाइयां हैं।

किंतु एक छोटा मार्ग भी है, वह सरल भी है। उसपर चलने के लिए कृष्ण कह रहे हैं। वह एक प्रकार से उनका आदेश ही है : '' हे अर्जुन, सब समय योगयुक्त रहो। सीमित पुण्य कर्मों से असीम प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, अत: इन सीमाओं से ऊपर उठकर असीम प्रभु से युक्त हो जाओ।'' इस में सकाम कर्मों की निस्सारता की ध्वनि भी है। बात तो कार्य-कारण की है। असीम कार्य या असीम फल प्राप्त करना है, तो असीम कारण या कर्म भी करना होगा। असीम प्रभु को प्राप्त करने के लिए असीम भक्ति की आवश्यकता होगी। और वह तभी संभव है, जब हम उनके आदेश के अनुसार सदा योगयुक्त रहें। सदा प्रभु में अनुरक्त रहें।

इस सोपान पर आकर एक जिज्ञासा होती है कि जिस प्रभु को प्राप्त करना है, उसका स्वरूप क्या है ? शास्त्री जी का अगला प्रवचन ही , '' प्रभु का स्वरूप।'' ईश्वर के स्वरूप के संदर्भ में हिंदुओं में एक सामान्य सी उक्ति है कि ईश्वर कण-कण में व्याप्त हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि प्रभु कण-कण के भीतर घुसे हुए हैं और कण को तोड़ कर उनको बाहर निकाला जा सकता है। वस्तुत: अद्वैत वेदांत की मान्यता यह है कि प्रभु किसी वस्तु या पदार्थ के भीतर नहीं हैं। प्रभु ही उस वस्तु या पदार्थ के रूप में प्रकट हुए हैं। किंतु उनके स्वरूप को जानने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि हमारी जानी हुई सृष्टि में ही प्रभु सीमित नहीं हैं। सत्य यह है कि उनके एक अंश मात्र में यह जगत् स्थित है। कबीर ने इस सारी अवधारणा को अत्यंत स्पष्टता से कहा है :

''जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी।

फूटा कुंभ, जल जलहिं समाना, यह तत कथों ज्ञानी।।''

वस्तुत: जब तक हम रूप और स्वरूप का अंतर स्पष्ट नहीं करेंगे, सत्य प्रकट नहीं होगा। जो भक्त है, जिज्ञासु है, वह रूप को देखता है, अत: वह कहेगा :

क. मया ततमिदं सर्वं ख. ईशावास्यमिदं सर्वम् और ग. सर्वं खल्विदं ब्रह्म

उनके स्वरूप को या तो वे स्वयं जानते हैं, या तत्वज्ञ ज्ञानी। परमात्मा या तत्वज्ञ की दृष्टि से यह सब है ही नहीं। सब माया है। न तो वे प्रकट हुए हैं। न उन्होंने अपना रूप बदला है। यह सब तो जीव की दृष्टि का भ्रम मात्र है। स्वामी विवेकानन्द ने अमरीका में सहस्रद्वीपोद्यान में अपने शिष्यों से कहा था :

''संपूर्ण इंद्रिय ज्ञान एक भ्रांति है। इस तथ्य को भौतिक विज्ञान भी प्रमाणित करता है। हम किसी वस्तु को जिस प्रकार देखते या सुनते हैं, वह वैसी ही नहीं होती। एक विशेष प्रकार का स्पंदन, विशेष प्रकार के परिणाम को उत्पन्न करता है। वह परिणाम इंद्रियों पर अपना प्रभाव डालता है। वही हमारा इंद्रिय ज्ञान है। अत: हम केवल सापेक्षिक सत्य जान पाते हैं।''

''सत्य के लिए संस्कृत शाब्द है 'सत्'। हमारी वर्तमान दृष्टि से जगत्प्रपंच, इच्छा और ज्ञानशक्ति के प्रकाश के रूप में प्रतीत होता है। सगुण ईश्वर स्वयं अपने लिए, उतना ही सत्य है, जितने हम अपने लिए हैं, इससे अधिक नहीं। ईश्वर को भी उसी प्रकार साकार भाव में देखा जा सकता है, जैसे हमें देखा जा सकता है। जब तक हम मनुष्य हैं, तब तक हमें ईश्वर का प्रयोजन है; हम जब स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो जाएंगे। तब हमें ईश्वर का प्रयोजन नहीं रह जाएगा। इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस देव उस जगज्जननी को सदा-सर्वदा वर्तमान देखते थे। वे अपने आसपास की सभी वस्तुओं की अपेक्षा, उन्हें अधिक सत्य रूप में देखते थे। किंतु समाधि की अवस्था में उन्हें आत्मा के अतिरिक्त, और किसी वस्तु का अनुभव नहीं होता था। सगुण ईश्वर क्रमश: हमारी ओर अधिकाधिक आता जाता है, अंत में मानों वह गल जाता है। उस समय न ईश्वर रह जाता है, न 'अहं'। सब उसी आत्मा में लय हो जाता है।''

गोस्वामी तुलसीदास ने इसे इस रूप में कहा है :

कोउ कह सत्य, झूठ कह कोउ, जुगल प्रबल कर कोउ मानै।

तुलसिदास परिहरै तीनि भ्रम, सो आपौ पहचाने।।

अनासक्त भक्ति से ईश्वर के साथ एक हो जाने के पश्चात् द्रष्टा, दृष्टि और दृश्य - सब एक हो जाते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का तादात्म्य हो जाता है। किंतु जब तक मनुष्य उस स्थिति तक विकसित नहीं होता, तब तक भक्ति का रूप है - परम प्रेम। भक्त, ईश्वर पर इतना निर्भर है कि वह मानता है कि वह स्वयं अपने बल पर ईश्वर को नहीं जान सकता। उसके लिए ईश्वर की कृपा आवश्यक है : ''सोई जानत, जेहू देहि जनाई।''

जब प्रभु की कृपा से ही उसको जानना है, तो उसको भजने की विधियों का ज्ञान प्राप्त करना होगा। शास्त्री जी के अगले प्रवचन का शीर्षक है : ''प्रभु भजन की विधियां।'' विधियों से भी पहले वे गीता में बताए गए दैवी और दानवी गुणों की चर्चा करते हैं। भक्त दैवी गुणों से युक्त होता है। दानवी गुण भक्ति की ओर प्रेरित नहीं करते। शास्त्री जी भक्ति के लिए अनिवार्य - अभय से विनय तक - छब्बीस दैवी गुणों की चर्चा करते हैं। ईश्वर भक्ति में दैवी संपदा 'अनन्यता' अत्यंत महत्वपूर्ण ही नहीं, प्राय: अनिवार्य है। अनन्य भक्त वह है, जो सारे संसार को अपने प्रभु के रूप में देखता है। अनन्य चित्त तो वही हो सकता है, जो प्रभु के अतिरिक्त और किसी की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता। वह नित्ययुक्त है। नित्य युक्त रहने की अनेक विधियां हैं। पहले कीर्तन की चर्चा आती है। फिर ज्ञान-यज्ञ है। श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन और उनका प्रवचन भी तप है। यह वाणी की तपस्या है। भगवान् का भजन एक ही प्रकार से किया जाए, इसकी बाध्यता सनातन धर्म में नहीं है। भक्ति हो या ज्ञान-यज्ञ, दोनों के द्वारा ही अभेद की प्राप्ति होती है। कबीर ने कहा है:

''मेरा मन सुमिरै राम कूं, मेरा मन रामहि आहि। अब मन रामहि ह्वै रहा, सीस नवावौं काहि।।''

कुछ इसी प्रकार की उक्तियां दत्तात्रेय की 'अवधूत गीता' में मिल जाती हैं, जहां वे कहते हैं कि मेरे सिवाय यहां और है ही कौन ? मैं किसको नमन करूं ? रामकृष्ण परमहंस भी पूजा करते हुए अनेक बार मां को पुष्प अर्पित करते हुए, उन पुष्पों को अपने ही शीश पर डाल लेते थे। मां को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद भी स्वयं खा लेते थे।

किंतु उस स्थिति तक पहुंचने से पहले भक्ति की आवश्यकता को गीता भी रेखांकित करती है और शास्त्री जी भी उस पर बल देते हैं। प्रभु से कोई भी संबंध जोड कर उनकी भक्ति की जा सकती है। वे कहते हैं, ''जो संबंध तुम राम से जोड़ना चाहो, जोड़ो; किंतु फिर उसपर अटल रहो।'' अंतत: सारे रास्ते वहीं ले जाते हैं।

किंतु फिर भी शास्त्री जी का कहना है कि समर्पण के बिना भक्ति नहीं होती। ध्यातव्य है कि गीता के सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए शास्त्री जी, प्राय: उदाहरण रामचरितमानस से देते हैं। उससे वह सिद्धांत तो स्पष्ट होता ही है, साथ में यह बात भी ध्यान में आती है, गीता और रामचरितमानस के प्रतिपाद्य में कोई विशेष अंतर नहीं है। जिन भी सिद्धांतों की चर्चा दोनों में है, वहां बिंब-प्रतिबिंब भाव है, या पूर्ण तादात्म्य है। प्राय: समर्पण के लिए भी शास्त्री जी ने रामचरितमानस से ही उदाहरण दिए हैं :

1.गुरु पितु मातु न जानउं काहू, कहहूं सुभाउ नाथ पतिआहू।

जहं लगि जगत् सनेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई।

मोरें सबइ एक तुम्ह स्वामी, दीनबंधु उर अंतरयामी।

2.सो अनन्य जाके असि, मति न टरइ हनुमंत।

मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत।।

और गीता में श्रीकृष्ण उस भक्त के विषय में अपनी ओर से आश्वासन दे रहे हैं : ''तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।''

भक्ति को एक प्रकार का कर्म मान लिया जाए तो वह भी कर्म के समान ही सकाम और निष्काम हो जाती है। सांसारिक सुख की कामना सकाम भक्ति है; और स्वयं ईश्वर को पाने की कामना, निष्काम भक्ति है। सकाम भक्ति के लिए, लोग प्रतिदिन नए से नए देवता की खोज करते रहते हैं। विभिन्न देवी देवताओं, संतों फकीरों की अपने-अपने प्रकार की प्रसिद्धि है। लोग उनसे उसी प्रकार की कामनाएं करते हैं। उनके मन में यह विचार नहीं आता कि जब वे अपनी कामनापूर्ति के लिए नए से नए देवता के द्वार पर माथा टेकते हैं तो वे अब तक पूजे गए देवताओं का तिरस्कार भी करते हैं। शास्त्री जी इस बात को रेखांकित करते हैं कि श्रीकृष्ण स्वयं यह कहते हैं कि वे किसी भी भक्त की उसके अपने प्रिय देवता के प्रति आस्था को वे न निर्बल करते हैं न नष्ट। वे उसे पुष्ट ही करते हैं, क्योंकि उस देवता के माध्यम से वह भक्ति पुन: स्वयं श्रीकृष्ण तक ही पहुंचती है। फिर भी शास्त्री जी भक्ति की अनन्यता के उदाहरण स्वरूप तुलसीदास की पंक्तियां उद्धृत करते हैं : ''देहि मा मोहि पन प्रेम यह नेम निज, राम-घनश्याम तुलसी-पपीहा।'' तथा, ''मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहिं रामसिय मानस मोरे।'' इन तथा ऐसी ही अन्य पंक्तियों में तुलसीदास किसी भी देवी-देवता की स्तुति करें, किंतु वे उनसे रामभक्ति ही मांगते हैं।

अगला प्रवचन अविकंप योग है। श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद् में, ब्रह्मविद्या के परिधान में योगशास्त्र ही प्रकट हुआ है। इस प्रसंग में शास्त्री जी 'योग' का अर्थ 'भगवान् से जोड़ने की युक्ति' स्वीकार करते हैं।

यहां शास्त्री जी ने एक महत्वपूर्ण अर्थ को उद्घाटित किया है। गीता के 'विभूति योग' में भगवान् ने कहा है कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं तो हम लोग पीपल की पूजा करने लगते हैं; किंतु शास्त्री जी ने इस सारे विभूति-योग को एक मौलिक रूप में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, ''विभूति अर्थात् विशेष भावना। इस संसार में जो विभूतियां हैं, उन्हें हम समझ लें। भगवान् के विशेष रूप का अनुभव कर लें। भगवान् की क्षमता, ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य इत्यादि का जहां विशेष रूप से अनुभव होता है, वह विभूति है। योग भगवान् का स्वरूप है, विभूति भगवान् का रूप है। जल योग है और बर्फ विभूति है।'' स्पष्ट है कि पीपल की पूजा करने से हम भगवान् के शब्दों को ठीक नहीं समझ रहे। ब्रह्म प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त ही नहीं है, ब्रह्म ही उस रूप में हमारे सम्मुख हैं। वृक्षों में वे ही हैं; किंतु जहां विशेष शक्ति दिखाई देती है, और उसका रूप सात्विक है, वह ब्रह्म की विभूति है। इस तर्क को हम समझ जाएं तो इस सृष्टि में ब्रह्म को देख पाने की हमारी क्षमता बढ़ जाएगी।

यहां मुझे हरिद्वार के स्वामी दयानन्द सरस्वती की एक बात स्मरण हो आती है। वे कहते हैं कि यदि हम भौतिकशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हम कोई सांसारिक विज्ञान नहीं पढ़ रहे, हम ब्रह्म का मस्तिष्क ही पढ़ रहे हैं। यह इसलिए है, क्योंकि ब्रह्म ही इस सृष्टि के निमित्तोपादान कारण हैं। निमित्त और उपादान कारण - वे दोनों ही हैं। जब अधिष्ठान कारण भी वे ही हैं, तो सारे वृक्षों के रूप में वे ही हैं; किंतु अश्वत्थ में उनकी विशेष विभूति प्रकट हुई है। शास्त्री जी ने गुरु गोविंदसिंह के संदर्भ में उनके एक शिष्य की असाधारण रूप से सुंदरी कन्या की कथा दी है। गुरु ने उस कन्या को देखा और कहा कि भगवान् कितने सुंदर हैं। वह भगवान् का सौन्दर्य है, भगवान् की विभूति है। इस प्रकार हम संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु में भगवान् के दर्शन कर सकते हैं। जब सब ओर वह ही है, सारा रूप और सारी शक्ति उसी की है तो भगवान् का कहना उचित ही है, ''तुम अपना मन मुझ में लगा दो, अपना प्रेम मुझे दो, मेरा यजन करो, मुझको नमस्कार करो। तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे।''

इसी समर्पण को 'अविकंप योग' भी कहा गया है। वह योग जो किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रलोभन, भय, घृणा-क्रोध की स्थिति में विचलित न हो। मृत्यु के समय भी। गीता की मान्यता है कि 'भक्ति' और 'ज्ञान' में कोई भेद नहीं है। इसलिए इस प्रकार के समर्पण और अविकंप योग की स्थिति में भक्त को ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। यह भक्ति के मार्ग से ज्ञान तक पहुंचना है।

अगला प्रवचन विभूतियोग का पहला खंड है। यह प्रवचन ज्ञान-मार्ग से प्रभु-प्राप्ति की चर्चा करता है। ज्ञानप्राप्ति के लिए श्रद्धा, उद्यम, और इंद्रिय संयम अनिवार्य शर्तें हैं। केनोपनिषद् का समापन प्रसंग है : गुरु सारा उपनिषद् कह चुके तो शिष्य कहता है, ''गुरुवर ! मुझ से उपनिषद् कहिए।'' गुरु हंस कर कहते हैं, ''वत्स ! तुम से उपनिषद् ही कहा है; किंतु इसको समझने का आधार है - तप, दम, और निष्काम कर्म। उसका आयतन है, सत्य। यदि सत्य का ही पालन नहीं होगा तो वह ब्रह्म विद्या कैसे समझ में आएगी।'' इसी संदर्भ में शास्त्री जी की स्थापना है कि गुरु के प्रति विनय, परिप्रश्न का अधिकार, सेवा का भाव आवश्यक तत्व हैं। गीता में अर्जुन ने पहली बार यहां कृष्ण को ब्रह्म कहा है : ''परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्।'' भक्ति में भी ऐसा ही समर्पण है और ज्ञान प्राप्ति के लिए भी गुरु के प्रति वैसा ही समर्पण है। और यहां तो स्वयं भगवान् ही गुरु हैं। इसी लिए कृष्ण को परम गुरु कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं : जो मेरी विभूति को, जो मेरे योग को तत्वत: जान जाएगा, वह अविकंप योग से मुझ से युक्त हो जाएगा।'' यही तो भक्ति का भी परिणाम है।

विभूति-योग कहता है कि इस संसार में जो कुछ भी जड़-चेतन है, उसको परमात्मा से आच्छादित कर दो। परमात्मा उसमें है, यह समझ लो। और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुमने पूछा है कि मैं किस रूप में चिंतन करूं। तुम्हारे ही अंत:करण में जो प्रत्यगात्मा (सबसे भीतर आत्मा), वही मैं हूं। तुम्हारे भीतर आत्मा के रूप में मैं स्थित हूं। उसी के रूप में मेरा चिंतन हो तो अच्छा है।

शास्त्री जी ने योग और विभूति को कई प्रकार से परिभाषित किया है। एकता में विविधता को प्रकट कर देना, विभूति है; और सारी विविधता में एकता को देख लेना योग है। एक अनेक बन जाता है, और उस अनेक में एक को देखने की क्षमता योग है। जुड़ने की क्षमता योग है और उस अनेक रूपों में उस एक को पहचानने की क्षमता विभूति है। गीता में 73 विभूतियां बताई गई हैं।

अगला प्रवचन विभूति योग का दूसरा खंड है। शास्त्री जी कहते हैं , ''हम बातें कर रहे हें, इस कमरे में। यहां भी राम जी हैं। इस बात को निरूपित करना अलग बात है और उसे हृदय से ग्रहण करना और बात है। हमारे पुरखों ने उसे ग्राह्य बनाने के लिए, कैसी-कैसी युक्तियां खोजी हैं, पहले उसको समझें तो फिर विभूतियोग ठीक से समझ सकेंगे।''

केवल यह वक्तव्य दे देने से कि कण-कण में ईश्वर है, साधारणत: हम उसके सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते। अत: आवश्यक हो जाता है कि कुछ ऐसी विधियां अपनाई जाएं कि यह सत्य कुछ मुखर हो कर सामने आए और हम उसे ग्रहण कर पाएं। इसका पहला उदाहरण तो मंदिर ही है। प्रभु सारी सृष्टि में व्याप्त हैं। हमें उनका कहीं आभास हो न हो; मंदिर में प्रवेश करते ही हम सावधान हो जाते हैं कि यह प्रभु का घर है। वैसे ही तीर्थों का निर्माण हुआ। कभी-कभी उसके पीछे कोई विशेष घटना भी होती है। जगन्नाथपुरी में समुद्र को लहराता देख चैतन्य महाप्रभु को आभास हआ कि यह तो मेरे कृष्ण हैं और वे उसमें कूद पड़े। उसी प्रकार किसी विशिष्ट दिवस को महत्वपूर्ण बनाया जाता है। दिन तो सामान्य ही होता है, किंतु वह किसी का जन्मदिवस होता है, तो वह उसके लिए विशिष्ट हो जाता है। प्रभु स्मरण की दृष्टि से रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, एकादशी, पूर्णिमा इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन विशिष्ट दिनों में प्रभु का स्मरण न हो, ऐसा संभव ही नहीं है।

अर्जुन का प्रश्न है कि मैं किस-किस रूप में तुम्हारा चिंतन करूं। भगवान् ने विभूति के रूप में प्राय: प्रत्येक स्थान, वनस्पति, जीव-जंतु, देवी-देवता के रूप में अपना परिचय दे दिया। भक्त तो प्रकृति का सुंदर रूप देखते ही भगवान् को स्मरण करने लगता है। हमारी प्रवृत्ति भगवान् की ओर हो तो श्यामल मेघ देखते ही उनका स्मरण हो आता है। हिमालय के शिखरों को देखते ही प्रभु की महिमा साक्षात् होने लगती है। गंगा की धारा का स्पर्श होते ही, जैसे दिव्यता हमारे सामने आ खड़ी होती है। तभी समझ में आता है कि प्रभु हमारी प्यास बुझाने को मेघ बनकर बरसते हैं। हमारी भूख मिटाने को अन्न के रूप में धरती फोड़ कर उगते हैं। सृष्टि को ऊर्जा देने को सूर्य बनकर तपते हैं। इसी संदर्भ में शास्त्री जी स्पष्ट करते हैं, ''मेरे इष्टदेव राम हैं, उनके साथ सहज ही मेरा तादात्म्य होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि और रूपों में ईश्वर नहीं हैं।'' जहां भी जो कुछ भी श्रेष्ठ है, उसके माध्यम से हमें प्रभु से जुड़ना चाहिए।''

एकेश्वरवाद इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। यही कारण है कि शास्त्री जी ने यहां एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद का अंतर भी स्पष्ट कर दिया है।

विभूतियों की चर्चा के पश्चात् विश्वरूप दर्शन का उल्लेख स्वत: आ जाता है। भगवान् ने कहा कि जो मेरे योग और मेरी विभूति को तत्वत: समझ लेता है, उसको अविकंप भक्तियोग की प्राप्ति होती है। अपने स्वरूप की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मैंने इस सारे संसार को नियंत्रित कर अपने एक अंश द्वारा धारण कर रखा है। स्वभावत: यह जानने के पश्चात् अर्जुन ने उस रूप को देखने की इच्छा प्रकट कर दी। इस संदर्भ में शास्त्री जी ने दो शब्दों का विशेष रूप से विश्लेषण किया है - 'कृपा' और 'अनुग्रह'। कृपा अहैतुकी होती है; और अनुग्रह, किसी ग्रहण के पश्चात् है। जिसने मुझ को ग्रहण किया है, उसपर मैं अनु्ग्रह करता हूं। वे अपने मित्र पर कृपा तो कर ही रहे थे। अब अपने भक्त पर अनुग्रह भी कर दिया।

यहां शास्त्री जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा को स्पष्ट किया। ''भगवान् का विश्वरूप, उनका निर्विकल्प निराकार रूप नहीं है। यह मायामय जगत्-रचयिता का समग्र रूप है।'' भगवान् ने कहा, ''मैं सारी सृष्टि में जिस रूप में व्यक्त हूं, उसको एकत्र, एक स्थान पर देखो।'' यह चर्चा वेदों के 'पुरुष सूक्त' के ही अनुरूप है। इस रूप को देखने के लिए भगवान् ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए।

'चर्म चक्षु' और 'दिव्य चक्षु' हमारे लिए परिचित संज्ञाएं हैं। शास्त्री जी ने यहां 'ब्रह्म चक्षु' अथवा 'ब्रह्म दृष्टि' की चर्चा भी की है। उन तीनों का अंतर स्पष्ट करते हुए, उन्होंने कहा है कि चर्म चक्षु वे हैं, जिनसे हम स्वाभाविक संसार में अनेक को देखते हैं। पृथक्-पृथक् देखते हैं। दिव्य चक्षु वे हैं, जिनसे अनेक, एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं। संसार की यह अनेकता एक ही में दिखाई देती है। ब्रह्म दृष्टि अथवा ब्रह्म चक्षु वे हैं, जिनसे दिखता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जीव की दृष्टि से यह सारा सृष्टि का ही पसारा है। दिव्य दृष्टि होती है, तो सब को, अलग-अलग को, एक ही में देख लेती है, प्रत्यक्ष। अनुमान या ज्ञान से समझ लेना कि वही प्रभु सभी में व्यक्त हो रहे हैं, यह एक प्रकार का विकसित बुद्धि-वैभव है। किंतु उसको प्रत्यक्ष देख लेना कि एक ही में सब कुछ है, दिव्य दृष्टि है। ब्रह्म दृष्टि अथवा आत्म दृष्टि से देखने पर, ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी प्रकार का कोई अस्तित्व है ही नहीं।

यह सारा जगत् ब्रह्म के एकांश में ही स्थित है। इस ब्रह्मांड के बाहर भी ब्रह्म है। वह सारा का सारा यहीं व्यय नहीं हो गया है।

अर्जुन ने जो मांगा, प्रभु ने उसे दिखा दिया। इसलिए शास्त्री जी का अगला प्रवचन है : 'विश्वरूप दर्शन की अनुभूति।' उस विश्वरूप को देख कर अर्जुन प्रसन्न नहीं हुआ। उसकी व्यथा और व्याकुलता स्पष्ट है। वह व्यथित क्यों है, का स्पष्टीकरण करते हुए शास्त्री जी ने कहा है, ''अर्जुन ने जो मांग लिया और भगवान् ने जो उसे दे दिया, वह उसकी क्षमता से अधिक था। वह उसे सहन नहीं कर सका।'' शास्त्री जी ने यह चेतावनी भी दी है कि अपनी क्षमता से अधिक नहीं मांगना चाहिए। उस विश्वरूप की जो विशेषताएं शास्त्री जी ने स्पष्ट की हैं, उनका समाहार संक्षेप में करें तो वह अद्भुत है। एक ही समय में अर्जुन 'निर्गुण-निराकार', 'सगुण-निराकार' तथा 'सगुण-साकार' को प्रत्यक्ष देख रहा है। इन तीनों रूपों के साथ वह तीनों लोकों और तीनों कालों को भी एक साथ देख रहा है। वर्तमन में खड़ी हुई सेनाओं और भविष्य में महाकाल के च्बाए जाते हुए भीष्म और द्रोण को भी देख रहा है। वह विस्मय के पश्चात् भय प्रकट करता है। भगवान् से प्रार्थना करता है कि वे अपना मधुर रूप दिखाएं।

मधुर रूप दिखाने से पहले भगवान् कुछ अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। वे अर्जुन को निमित्त भर बनने को कहते हैं। इसी संदर्भ में शास्त्री जी ने निमित्त की धारणा और प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। वस्तुत: चर्चा किए बिना ही भगवान् ने यहां ऋत् के नियम की प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया है। कर्म सिद्धांत भी उसका एक अंग है। आतताई अपने पाप से मारा जाता है। हमारा जन्म, मृत्यु और जीवन की परिस्थितियां और घटनाएं हमारे अपने कर्मों के परिणाम-स्वरूप निर्धारित होती हैं। यहां भी सामने खड़े योद्धा महाकाल द्वारा नष्ट किए जा चुके हैं। अब स्थूल रूप से उस कार्य को संपादित करने का निमित्त कोई भी बन जाए। भगवान् ने कहा, ''मैं महाकाल हूं और इस समय इस लोक के विनाश की ओर अग्रसर हूं।'' तो वह विनाश तो होना ही है, अर्जुन युद्ध करे या न करे। ''तुम युद्ध करो न करो, दोनों सेनाओं के वीर काल-कवलित हो चुके हैं। मैं उनका वध कर चुका हूं। तुम निमित्त मात्र बनो और यश पाओ।''

यहां भगवान् अर्जुन से यह नहीं कह रहे कि तुम इन्हें मारो या यह कर्म करो। वे कह रहे हैं कि तुम स्वयं को कर्ता मत मानो, तुम निमित्त बनो। स्वयं को कर्ता मानोगे तो निमित्त नहीं बन पाओगे। निमित्त और कारण में अंतर है। निमित्त अर्थात् भगवान् के हाथ का यंत्र। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ''आमि जंत्र, तुमि जंत्री।'' अत: हमें निमित्त बनने की योग्यता अर्जित करनी होगी। निमित्त की योग्यता साधारण नहीं है। उसके लिए कर्ता के अहंकार, स्वतंत्रता के अहंकार का त्याग करना पड़ता है, जो सरल नहीं है। उसके लिए संपूर्ण समर्पण करना पड़ता है। जब हम समर्पण करते हैं तो प्रभु अपनी इच्छानुसार हम से काम लेते हैं :

''उमा दारु जोषित की नाईं। सबहिं नचावत रामु गोसाईं।।''

एक उदाहरण उन्होंने और भी दिया है कि जब भक्त पूर्णरूपेण समर्पित हो जाता है, तो ईश्वर उसकी सारी पीड़ा भी स्वयं ही सहन करते हैं । मेघनाद के शक्तिप्रहार के पश्चात् जब लक्ष्मण की मूर्च्छा टूटती है, तो वे अपने घाव की पीड़ा के विषय में कहते हैं : ''घाव हृदय मेरे, पीर रघुबीरे।'' इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात की ओर शास्त्री जी ने संकेत किया है। ''निमित्त बनने का अर्थ निकम्मा बनना नहीं है। निमित्त का अर्थ है, कर्ता का अहंकार छोड़ कर अपने चरम पौरुष का प्रदर्शन करना।'' सचमुच यह बड़ा संकट है। स्वयं को निमित्त मानकर अथवा स्वयं को ईश्वर पर आश्रित मान कर यदि व्यक्ति निष्क्रिय हो कर बैठ जाए, तो गीता का सारा कर्म का उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा। आरंभ में ही कृष्ण ने कहा है, ''अकर्म में तेरी प्रीति न हो।'' इसीलिए शास्त्री जी कहते हैं कि व्यक्ति अपना चरम पौरुष प्रदर्शित करे। बस, कर्ता का अहंकार उसके मन में न आए। शास्त्री जी कहते हैं, ''भगवान् की शक्ति हम पर, आप पर उतरे; किंतु यह तभी संभव है, जब हम अपनी शक्ति का अहंकार छोड़ दें।'' कर्म छोड़ दें, ऐसा वे नहीं कहते।

अर्जुन ने एक प्रकार से भगवान् को प्राप्त कर लिया; अत: यह आवश्यक हो जाता है कि भगवत्प्राप्ति के साधनों पर विचार कर लिया जाए। शास्त्री जी आरंभ में ही कह देते हैं कि ''अपनी पात्रता से अधिक नहीं मांगना चाहिए।'' कारण स्पष्ट है। एक तो पात्रता से अधिक मिलता नहीं, मिल जाए तो अर्जुन के समान भगवान् से प्रार्थना करनी पड़ती है कि वे उसे लौटा लें। इसी संदर्भ में उन्होंने विराट रूप संबंधी कुछ चर्चा भी की है। वे कहते हैं कि भगवान् ने अपने विराट रूप के दर्शन कुछ और अवसरों पर भी दिए हैं; किंतु कहीं भी इस प्रकार दोनों सेनाओं के काल के गाल में समाते नहीं दिखाया है। और पहली बार अर्जुन को ही यह प्रतीति हुई कि यह भगवान् का विराट रूप है।'' अर्जुन को ही यह प्रतीति क्यों हुई ? ''नायमात्मा बलहीनेन लभ्य:।'' आत्मा बलहीन के द्वारा प्राप्त नहीं होती। अर्थात् बलहीन को आत्मसाक्षात्कार नहीं होता। स्वामी विवेकानन्द ने भी बार-बार कहा कि हमें बल की आवश्यकता है। हमें सशक्त शरीर चाहिए; सशक्त मस्तिष्क चाहिए और सशक्त आत्मा चाहिए। निर्बल को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हम कैसे शाक्त हैं, यदि हम शक्ति का महत्व ही न पहचानें। वह गीता का ही संदेश है। स्वामी जी के विषय में एक घटना प्राय: सुनाई जाती है। शारीरिक रूप से दुर्बल एक युवक उनके पास गीता पढ़ने की अभिलाषा ले कर गया। स्वामी जी ने उससे कहा कि गीता पढ़ने से अच्छा है कि वह फुटबॉल खेले। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि गीता पढ़ने से फुटबॉल खेलना श्रेयस्कर है, वरन् इसका अर्थ इतना ही है कि शक्तिविहीन युवक को गीता पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। पहले वह सशक्त बने, तब गीता का अध्ययन करे, ताकि उसके संदेश को आत्मसात करने में समर्थ हो सके।

तो बात ईश्वर प्राप्ति के साधनों की थी। स्वामी विवेकानन्द, आदि शंकराचार्य की एक उक्ति को प्राय: स्मरण करते थे कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तीन सुयोग आवश्यक हैं - मनुष्य का जीवन। ईश्वर प्राप्ति की तीव्र इच्छा। किसी सक्षम गुरु का संपर्क। शास्त्री जी ने इन तीनों बातों को ठीक उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए सामान्य जन प्राय: जिन साधनों को आवश्यक मानता है, भगवान् ने स्वयं ही उसका निषेध कर दिया है, ''न वेद से, न तपस्या से, न दान से, न यज्ञ से, मुझे देखा जा सकता है।'' वस्तुत: कहा यह जा रहा है कि ये सारे साधन सकाम हैं। सकाम क्रिया से सीमित फल होता है; अत: सकाम क्रिया से असीमित ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंतत: वे अर्जुन को ईश्वर-प्राप्ति का मूल मंत्र बताते हैं, '' हे परंतप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही इस प्रकार मुझ को जानना, मुझ को देखना और मुझ में प्रवेश कर जाना संभव है।'' और अनन्य भक्ति का अर्थ है : अपनी क्षमता से प्रभु को प्राप्त करने के अहंकार का त्याग।

वे कहते हैं, ''मुझ को परम मानो। मेरे आश्रय में आओ। मुझ पर निर्भर करो। अपनी क्रिया, अपनी बुद्धि और अपना प्रेम मुझ को दे दो।''

इस सोपान - भक्ति-योग - तक आने के लिए कुछ विधियां होनी चाहिएं। उन विधियों के रूप में वे संगवर्जित: - अनासक्त होने, सारे जीवों के प्रति निर्वैर होने, ज्ञान से अपने पापों - कर्म बंधन - को धो डालने का उल्लेख करते हैं। ऐसे लोग निर्गुण, निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। वे सतत युक्त हैं। उनकी श्रद्धा में किसी भी स्थिति में, कभी भी दरार नहीं पड़ती।

उपासना की विधियों में सबसे बड़ा प्रश्न सगुण उपासना और निर्गुण उपासना का है। गीता का कहना है कि विधियां चाहे भिन्न हों किंतु उनका लक्ष्य एक ही है; और परिणाम भी एक ही होता है। वस्तुत: हिंदू धर्म का मूल मंत्र ही यह है कि ईश्वर को प्राप्त करने का कोई एक ही मार्ग नहीं है। शिकागो की धर्म संसद में अपना परिचय देते हुए स्वामी विवेकानन्द ने शिव महिम्न सत्रोत्र का पाठ किया था,''विभिन्न स्रोतों से निकल कर अंतत: समुद्र में मिलने वाली नदियों के समान हे प्रभो, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न कुटिल अथवा सरल मार्गों से जाने वाले लोग अंत में आकर तुझ में ही मिल जाते हैं।'' गीता में कृष्ण इसी के समकक्ष कहते हैं, ''हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं; क्योंकि सभी मनुष्य सब पकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं।''

मुझे लगता है कि भक्ति की विधि से अधिक महत्वपूर्ण है, भक्त के लक्षण। शास्त्री जी ने भी उसे पूरा महत्व दिया है। उनका अगला प्रवचन है - भक्तों के लक्षण। उसमें सब से चौंकाने वाली बात यह है कि वे भक्त और भगवान् में एक प्रकार का पूर्ण साम्य बता रहे हैं, ''संत में और भगवान् में तनिक सा भी अंतर नहीं है। भगवान् और भक्तों के लक्षणों का साम्य, इस बात को रेखांकित करता है कि वे संत भगन्मय हो चुके हैं। तो संत भगवन्मय नहीं हैं, उनके ऐसे लक्षण नहीं होंगे।'' वे यह भी स्वीकार करते हैं कि ये लक्षण स्थितिप्रज्ञ और त्रिगुणातीत ज्ञानी के लक्षणों से बहुत मिलते हैं। इसका अर्थ है कि भगवन्मय हुए बिना कोई स्िथतप्रज्ञ और त्रिगुणतीत ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ये चार प्रकार के भक्तों में से केवल ज्ञानी भक्तों के लक्षण हैं। किंतु साथ ही साथ वे यह भी स्वीकार करते हैं कि अपनी पराकाष्ठा में कर्म-योग, ज्ञान-योग और भक्ति-योग एक ही हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि उस सोपान तक पहुंचते-पहुंचते सारे भक्त ज्ञानी भक्त हो जाते हैं। यह सिद्धांत साधक भक्तों पर लागू नहीं होता, केवल सिद्ध भक्तों के विषय में ही यह कहा जा सकता है। जब भक्त, भगवन्मय हो गया, वह भगवान् में प्रवेश कर गया, तब ही भक्त और भगवान् के लक्षण एक हो सकते हैं।

पहला लक्षण अद्वेष्टा होने का है। भक्त किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं रखता। हम जानते हैं कि भगवान् भी किसी से द्वेष नहीं करते। यदि ईश्वर के विषय में कहा जाए कि वह उक्त-उक्त प्रकार के लोगों से द्वेष करता है, तो निश्चित रूप से यह भगवान् के लक्षणों को ले कर भ्रम की स्थिति है। सर्वभूतानाम मैत्र:। भक्त सब प्राणियों का मित्र है। यह लक्षण भी भगवान् का ही है, और पहले लक्षण का पूरक ही है। जो मित्र है, वह द्वेष नहीं करेगा और जो द्वेष नहीं करेगा, वही मित्र हो सकता है। भगवन्मय हो जाने के पश्चात् भक्त दुखी नहीं रहता। वह स्वयं को दुखी नहीं मानता। इसलिए अन्य लोगों को स्वयं से अधिक दुखी मानकर, करुणा से प्रेरित होकर उनके दुख का निवारण करने का प्रयत्न करता है। उसकी करुणा में आसक्ति का भाव नहीं है। वह पूर्णत: निर्भय होता है: भय काहू को देत नहीं, नहिं भय मानत आप। न संसार से उद्विग्न होता है, न संसार को उद्विग्न करता है। वह असंग, अनासक्त, निर्वैर, निर्मम, निरहंकार, सुख-दुख में समान, क्षमी, निर्लोभ, यतात्मा दृढ़निश्चय, संयमी, तितिक्षु, अनपेक्ष होता है। शास्त्री जी ने इस संदर्भ में दो सुंदर पंक्तियों को उद्धृत किया है:

''चाह गई, चिंता मिटी, मनुवा बेपरवाह। जिनको कछू न चाहिए, सोई शाहंशाह।।''

भक्त का एक बड़ा गुण शुचिता भी है। किंतु शास्त्री जी ने 'अर्थ-शुचिता' पर विशेष बल दिया है। शरीर की शुचिता तो अपने स्वास्थ्य अथवा बाहरी प्रदर्शन के लिए है। प्राय: देखा जाता है कि अर्थ का लोभ मन की शुचिता का तत्काल हरण कर लेता है। दक्ष, उदासीन, सर्वारंभपरित्यागी, तुल्यनिंदास्तुति, मौनी, अनिकेत, स्थिरमति आदि भी उसके गुण हैं। यदि इन सब का विश्लेषण किया जाए, तो हम पाएंगे कि ये सब प्राय: एक दूसरे पर निर्भर हैं; और एक ही गुण के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करते हैं। मूल बात इतनी ही है कि यदि मन प्रभु से युक्त हो गया तो सांसारिकता का तनिक भी मोह नहीं रह जाता और मनुष्य इन गुणों को अर्जित करता जाता है।

शास्त्री जी ने 'अहं' और 'अहंकार' का भेद करना भी आवश्यक समझा है। 'अहं', अमर्त्य, शुद्ध-बुद्ध आत्मस्वरूप है। इसीलिए कहा गया - 'अहं ब्रह्मास्मि'। व्यक्ति का अहंकार ब्रह्म नहीं है। प्रकृति के कारण जिसमें अहं-बुद्धि आई है, वही अहंकार है। अहंकार के शास्त्री जी ने सात कारण गिनाए हैं - कुल, धन, ज्ञान, सौन्दर्य, शौर्य, दान और तपस्या। ये सब अच्छे गुण हैं; किंतु अहंकार इनका भी नहीं होना चाहिए। अहंकार इन सारे गुणों को नष्ट कर देता है।

एक महत्वपूर्ण बात और है। ये गुण ऐसे महिमावान हैं कि वह व्यक्ति भगवान् को माने या न माने, किंतु उसमें ये गुण हैं तो वह भक्त है। भक्त है, अर्थात् वह भगवन्मय है।

मत थूकिए मानवाधिकारवादियों पर

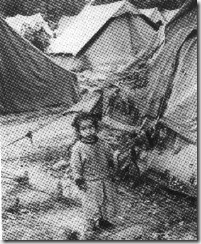

आज कश्मीरी पंडितों के लिए पलायन दिवस है. 1990 में आज ही के दिन से कश्मीरी पंडित छोड़कर देश के विभिन्न भागों में भागना शुरू किया था. बीस साल हो गए कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थियों की जिंदगी जी रहे हैं. उनकी जिंदगी बद से बदतर हो रही है. उनके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं है. नई पीढ़ी का भविष्य क्या होगा आसानी से समझा जाता है. बात साल दो साल की नहीं है, बीस सालों से ये लोग शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं. इनका क्या कसूर है? इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू-कश्मीर में हिंदू थे. देश में अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं बन रही हैं. सच्चर कमिटी बनाई गई. रंगनाथ मिश्रा समिति ने मुसलमानों को आरक्षण की भी सिफारिश कर दी.

लेकिन इन अभागे कश्मीरी पंडितों को अपने ही घरों में नहीं रहने दिया जा रहा है. अपने देश में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठनों की कमी नहीं है. लेकिन आज तक कहीं भी किसी भी मानवाधिकार संगठन को कश्मीरी पंडितों के मानवाधिकार के लिए संघर्ष करते नहीं देखा गया है. एक भी मानवाधिकार कार्यकर्ता कश्मीरी पंडित के पक्ष में नहीं है. उसके दुख-दर्द को सुनने वाला नहीं है. सरकारों की नाकामी का आलम ये कि बीस सालों से कोई इनकी सुधि लेने वाला नहीं है.

जब कभी ये अपनी आवाज उठाते हैं इन्हें सांप्रदायिक कहा जाता है. देश के मानवाधिकारवादी अल्पसंख्यकों की रक्षा के नाम पर तमाम तरह की लड़ाई लड़ते हैं, नारे लगाते हैं, मीडिया में प्रभाव जमाकर सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका पर दबाव बनाते हैं. हमारे देश के मानवाधिकारवादियों की यही चाल, चरित्र और चेहरा है.

1989 और 1990 में घाटी में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर आतंकवादी हमले किए गए. आतंकियों के आगे सरकार असहाय थी. यही कारण थे कि कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर भागना पड़ा. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछली सदी के अंत तक कश्मीर में छह प्रतिशत हिंदू थे. जो 2006 में घटकर मात्र 0.1 प्रतिशत रह गए. इस्लामिक आतंकवाद में जिस तरह कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया उसमें करीब चार लाख कश्मीर पंडितों को या तो घाटी छोड़कर भागना पड़ा या उनकी हत्या कर दी गई. अमेरिकी कांग्रेस में 2006 में पारित एक प्रस्ताव में इस घटना को जातीय निर्मूलीकरण नाम देकर इसकी निंदा की गई. 2009 में भी ओरेगन विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें जम्मू-कस्मीर में इस्लामिक राज्य की स्थापना के लिए जातीय निर्मूलीकरण की संज्ञा दी गई. पिछले साल भी आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को धमकी दी.

भारत की धर्मनिरपेक्षता को लेकर सीना ऊंचा करने वालों के मुंह तमाचा है यह इस्लामी राज्य. उन मानवाधिकारवादियों के मुंह पर भी जो देश को इस्लामिक गणराज्य बनाने के लिए दिनरात मिहनत करते हैं.

(सभी चित्र साभार- आपत्ति होने पर सूचित करें.)

रविवार, 17 जनवरी 2010

प्रतियोगियों कृप्या ध्यान दें

- भारत-2010- (हिंदी संस्करण) यहां से डाऊनलोड करें.

- india- 2010-(अंग्रेजी संस्करण) यहां से डाऊनलोड करें.

शनिवार, 9 जनवरी 2010

अमेरिकी की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है

कई लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिकी की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है. अंग्रेजी देश के वाणिज्य, व्यापार और प्रशासन की भाषा रही है, यही सोचकर लोग मान लेते हैं कि अंग्रेजी देश की आधिकारिक भाषा है, जो कि सत्य नहीं है.

अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के कई प्रयास हुए हैं लेकिन ये सफल नहीं रहे हैं. कांग्रेस के करीब-करीब हर सत्र में अंग्रेजी को राजभाषा बनाने के लिए संविधान में संशोधन के प्रस्ताव रखे जाते हैं लेकिन यह कई कारणों से सफल नहीं हुआ.

अंग्रेजी को राजभाषा बनाने संबंधी विधेयक के अंश, जिसे 107वें कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया.

The English language shall be the official language of the United States. As the official language, the English language shall be used for all public acts including every order, resolution, vote, or election, and for all records and judicial proceedings of the Government of the United States and the governments of the several States.

(अंग्रेजी अमेरिका की राजभाषा होगी. देश के सभी कार्यों मसलन, आदेश प्रस्ताव, मतदान, चुनाव, सभी दस्तावेज एवं न्यायिक प्रक्रिया के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा.)

एक अन्य प्रस्ताव के अंश( H.R. 3333)

The Government of the United States shall preserve and enhance the role of English as the official language of the United States of America. Unless specifically stated in applicable law, no person has a right, entitlement, or claim to have the Government of the United States or any of its officials or representatives act, communicate, perform or provide services, or provide materials in any language other than English. If exceptions are made, that does not create a legal entitlement to additional services in that language or any language other than English.

अंग्रेजी को राजभाषा बनाने के प्रयासों का विरोध स्पनी बोलने वाले लोग करते हैं. 1990 की जनगणना के मुताबिक 13.8 प्रतिशत लोग अपने घरों में गैर-अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. 2.9 प्रतिशत यानी 67 लाख लोग तो यहां अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं. इन भाषा अल्पसंख्यकों के विरोध के कारण अंग्रेजी अमेरिका की आधिकारिक भाषा नहीं बन सकी.

इनका कहना है कि सिर्फ अंग्रेजी को राजभाषा बनाने से उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा.

लेकिन सरकार की मुश्किल है कि द्विभाषीय दस्तावेज आदि बनाने में हर साल लाखों रुपये खर्च होते हैं.

गलतफहमी दूर कर लीजिए कि हम अब भी इंसान हैं?

हम इंसान हैं? हम सभ्य हैं? या हमारे सभ्य होने की हमें सिर्फ गलत फहमी रह गई है. इस गलतफहमी को अभी दूर कर देते हैं.

घटना तमिलनाडु के तिरूनेलवली की है, जहां एक पुलिस सब इंस्पेक्टर गलतफहमी का शिकार हो गया. लोगों ने उसपर बम फेंका. जब यह इंपेक्टर घायल हो गया तो लोगों ने मद्रासी हॉसिये (इससे नारियल आदि काटा जाता है) से सिर, गर्दन पर वार अनगिनत वार किए. पैर को काट कर अलग कर डाला( चित्र में कटा पैर अलग दिख रहा है, जंघे की हड्डी बाहर निकल आई है). इंस्पेक्टर हाथ फैलाकर मदद की गुहार लगाता रहा. मगर कोई हाथ मदद के लिए नहीं उठा. उसी जगह से तमिलनाडु के दो मंत्रियों का काफिला भी गुजरा. ये मंत्री हैं पन्नीर सेल्वम और युवा एवं खेल विकास मंत्री टीपीएम महीद्दीनखान. इन दोनों का बड़ा काफिला वहां से गुजरा. काफिला रूका भी, लेकिन किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया.

जब तक एंबुलेंस आता तब तक सब इंस्पक्टर वेत्रीवेल ने इस क्रूर, नृशंस और असभ्य दुनिया को अलविदा कह दिया.हुंचाने के लिए हमने पुलिस वाहन का प्रबंध किया। यह जांबाज अफसर उस विशेष कार्यबल का सदस्य था, जिसने 2004 में कुख्यात वीरप्पन को मार गिराया था.

शुक्रवार, 8 जनवरी 2010

हरिद्वार। जगद्गुरु स्वामी रामनरेशाचार्य महाराज ने कहा कि आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य ने देश में समरसता का मार्ग प्रशस्त किया था। 711 वर्ष पूर्व जन्म लेकर उन्होंने जाति-पाति का भेद मिटाने के लिए विभिन्न जातियों से 12 शिष्य बनाए। देश को आज समरसता की बेहद आवश्यकता है।

जगद्गुरु रामानंदाचार्य रामनरेशाचार्य महाराज ने मंगलवार की शाम टाउन हाल में आयोजित राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी से पूर्व हरिद्वार के प्रमुख संस्कृत विद्वान वयोवृद्ध मनसाराम शास्त्री को एक लाख रुपयों का जगद्गुरु रामानंदाचार्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जगद्गुरु ने आचार्य मनसाराम को तिलक दिया तथा उनकी ओर से ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरूप, महंत भगवानदास, महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद आदि ने यह राशि उन्हें प्रदान की। इसी के साथ 25 प्रमुख विद्वानों को शॉल ओढ़कर एवं प्रत्येक को 2100 रुपयों की धनराशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के उपाध्यक्ष डा. महावीर अग्रवाल, गुरुकुल के आचार्य वेदप्रकाश शास्त्री, डा. भोलानाथ झा, मोहनलाल बाबुलकर, राजाराम वाशिमकर, डा. कमलकांत बुधकर, ओमप्रकाश भट्ट, आचार्य बुद्घिबल्लभ शास्त्री, आचार्य ज्ञानचंद शास्त्री, इंद्रकुमार मिश्रा, डा. सतीश कुमारी, उदयभानु सिंह शामिल थे। अनुपस्थित रहे विद्वानों का सम्मान उनके घर भेजा जाएगा।

भारत वर्ष की सामाजिक एकता और स्वामी रामानंद के भक्ति मार्ग विषयक विद्वत् संगोष्ठी को डा. महावीर अग्रवाल, प्रो. वेदप्रकाश शास्त्री, डा. राजीव रंजन, प्रभुनाथ द्विवेदी आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि जगद्गुरु रामानंदाचार्य ने कबीर, रैदास, तुलसीदास आदि को अपना शिष्यत्व प्रदान कर अनोखा मार्ग प्रशस्त किया। विभिन्न जातियों के संतों को उन्होंने समान रूप से सम्मानित किया।

देश को आज ऐसे महापुरुष की आवश्यकता है। जगद्गुरु रामनरेशाचार्य महाराज ने घोषणा की है कि अब हरिद्वार में हर वर्ष एक विद्वान को रामानंदाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। देर शाम तक चले समारोह में हरिद्वार के विभिन्न अखाड़ं और आश्रमों से आए संतगणों ने भाग लिया। इससे पूर्व मंगलवार की सवेरे रामानंद आश्रम में रामचरित मानस के अखंड पाठ का समापन समारोहपूर्वक किया गया। बुधवार को जगद्गुरु की शोभायात्रा रामानंद वाटिका से रामानंद आश्रम तक निकाली जाएगी।

गुरुवार, 7 जनवरी 2010

श्रद्धांजलि एक पत्रकार को, जिसने बनाया अपनापन का इतिहास

जय हिंदी जय भारत

राष्ट्रीय अस्मिता के सवाल

-

ईसाई और इस्लाम में दलितों की कोई अवधारणा नहीं है, तो ये दलित आए कहां से?

-

क्या इस्लाम और ईसाई में भी दलित की अवधारणा बनाकर जातिभेद और वर्गभेद पैदा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है?

-

याचिका में धर्मांतरित दलितों की बात कही गई है. यानी वैसे दलित जो हिंदू से अपना धर्म बदलकर इस्लाम या ईसाई धर्म ग्रहण किया?

-

तो क्या, इन लोगों ने धर्म परिवर्तन इसलिए किया कि उन्हें वहां जाकर दलित रहना पड़ेगा?

-

क्या इन्होंने इस लिए धर्म परिवर्तन किया कि वहां भी उन्हें अछूत का भेदभाव सहना पड़ेगा?

-

याचिका में भारतीय संविधान के अनुसूचित जाति आदेश- 1950 को असंवैधानिक घोषित कर इसे रद्द किए जाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि इस आदेश में हिंदू दलितों और अन्य धर्मों(इस्लाम और ईसाई) के दलितों में भेदभाव किया गया है.

आरक्षण के विरोध में कर्णधारखबर इतनी ही है-

लेकिन खबर बहुत बड़ी है. ये खबर बहुत से सवाल खड़े करती है. मसलन-

-

आखिर धर्मांतरण करने वालों और कराने वालों से क्यों नहीं पूछा जाता है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्या क्यों नहीं मिटी, उनकी हालत क्यों बदतर है?

-

अगर उनकी समस्या मिट गई है तो क्यों उनके लिए आरक्षण की मांग की जा रही है?

-

क्यों उन्हें फिर से दलित बनाया जा रहा है?

-

आखिर हिंदू दलितों के आरक्षण में सेंध लगाने की कोशिश क्यों की जा रही है?

-

क्या धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा है?

-

अगर, हां तो देश में धर्मांतरण को बढ़ावा देने की इजाजत किसी को क्यों दी जानी चाहिए?

शायद नहीं, दलितों को धर्म बदलवाते वक्त ये प्रलोभन दिया गया कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्या मिट जाएगी.

-

जिन लोगों ने इस अन्याय का विद्रोह करते हुए अपना धर्म बदल लिया. वो कैसे दलित रह रहे.

-

और उन्हें आरक्षण का लाभ क्यों लिया जाना चाहिए(जैसा कि ऑल इंडिया क्रिश्चियन फेडरेशन कह रहा है?

संविधान में आरक्षण की व्यवस्था एकमात्र वजह से की गई. वो थी, दलितों से साथ सदियों से हुआ अन्याय. आजादी के बाद इन लोगों के साथ हुए अन्याय के बदले इन्हें आरक्षण देने की व्यवस्था की गई.

लेकिन,

-

अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण देना है तो हिंदू सवर्णों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाए.

ये कोई नई बात नहीं है. आंध्रप्रदेश में कांग्रेस की वाईएसआर सरकार ने मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण दे भी चुकी है.

इन लोगों को आरक्षण देने का मतलब धर्मांतरण को बढ़ावा देना है.

सुप्रीमकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है. जैसा कि सरकार रंगनाथ मिश्रा कमिटी की रिपोर्ट लाकर अपनी मंशा जता दी है तो वो इन दलितों को भी आरक्षण देने के पक्ष में है. यानी सीधे सादे शब्दों में, कांग्रेस धर्मांतरण को बढ़ावा देना चाहती है. इसलिए वह कोर्ट के सवाल का जवाब रंगनाथ मिश्रा समिति की रिपोर्ट के आधार पर देगी.

कांग्रेस का तर्क ये भी है कि इन लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा. तो सवाल उठता है कि सरकार ने आधार आर्थिक आधार पर समाज के दो वर्गों(गरीब और अमीर) का पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की. अगर सरकार आर्थिक आधार पर समाज के पिछड़े वर्गों का पता लगाना चाहेगी तो कहीं से कोई समाज विभाजन की स्थिति पैदा नहीं होगी. लेकिन सरकार का मकसद समाज को टुकड़ों में तोड़ने की है और धर्मांतरण को बढ़ावा देने का है इसलिए वह आर्थिक आधार पर धर्मांतरित ईसाईयों और मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की मांग का समर्थन करेगी.

बुधवार, 6 जनवरी 2010

कुछ किताबें, जिन्हें आप पढ़ना चाहेंगे

जय हिंदी जय भारत

शुक्रवार, 1 जनवरी 2010

क्यों मनाएं नया साल

आप सबको अंग्रेजी नया साल मंगलमय हो, लेकिन साल का जश्न मनाने से पहले कृपया ये सोच लें कि क्या आप जिसे नववर्ष कह रहे हैं वो सही मामले में आपके मन-मिजाज और प्रकृति के अनुकूल है।

जहां दिन मध्यरात्रि में बदलता है यहां नए दिन का स्वागत उदित सूर्य करता है.

जहां साल का स्वागत पतझड़ करता है यहां साल का स्वागत वसंत करता है

जहां साल कहता है दारू पीकर सुअर बनो यहां साल जीवनोत्कर्ष का पाठ पढ़ाता है

कहते हैं कि जैसा खाये अन्न वैसा होये मन. नयासाल मनाएं जरूर, लेकिन सोच-समझकर.